【金融機関のSNS担当者必見!】金融業界のSNS運用事例9選|成功の法則をプロが解説!

SNSは今や、銀行・証券・保険などの金融機関にとっても避けては通れないマーケティング手段となりました。とはいえ、「どのSNSを使えばいいのか」「どう発信すれば成果につながるのか」と頭を悩ませているご担当者も多いのではないでしょうか。

本記事では、金融業界に特化したSNS運用支援を手がける筆者(ファイマケ代表・苛原寛)が、実際の成功事例9選を紹介。さらに、「うまくいっていない金融機関の投稿例」や「フォロワーが伸びない原因」など、あまり語られないリアルな失敗例にも踏み込んで解説しています。

SNS担当になったばかりの方も、運用歴があるけどうまくいっていない方も、明日からの改善に役立つヒントがきっと見つかります。

- 金融機関のSNS担当を任されたが、何から始めればいいか分からない方

- SNSを運用しているが、フォロワーが増えず効果を実感できていない方

- 上司やクライアントから「他社の事例を調べておいて」と言われ、困っている代理店担当者

- 成功している企業だけでなく、うまくいっていない例も知っておきたい方

金融機関がSNSに取り組むべき理由

事例を見る前に、なぜ今、金融機関にとってSNSが重要なのかを整理しておきましょう。SNSは単なる情報発信ツールではなく、顧客接点の拡大から信頼構築、申込導線の整備まで、多くの役割を担う存在になっています。

ここでは、金融機関がSNSに取り組むべき代表的な理由を4つ紹介します。

ブランド強化・信頼感の向上

SNS運用の目的のひとつは、企業のブランド価値を高め、信頼感を築くことです。特に金融機関のように「安心感」や「誠実さ」が重視される業界では、SNSでの情報発信が企業イメージに直結します。

その中でも注目されやすいのが「フォロワー数」です。人は無意識のうちに、フォロワーの多さから企業の規模や信頼性を判断しがちです。実際、フォロワーが多いことで「多くの人に支持されている企業」という印象を与えることができます。

ファイマケ代表 苛原寛

ファイマケ代表 苛原寛例えば、アカウント開設直後にプレゼントキャンペーンを実施してフォロワー数を増やす金融機関も多いです。もちろんキャンペーン投稿ばかりになるのは避けたいですが、効率的にフォロワーを増やすためにはキャンペーン投稿と通常投稿を掛け合わせて運用することがおすすめです。

認知度の向上

SNS運用の2つ目の目的は、企業の認知度向上です。

今や多くの人が日常的にSNSを利用しており、情報収集の手段としても活用されています。そのため、SNSでの発信は、企業の存在や活動を知ってもらうために欠かせない手段となっています。

X(旧Twitter)やInstagram、TikTokなどで投稿が拡散されれば、これまで接点のなかった層にも情報が届き、認知を広げることが可能です。

もちろん、金融機関という業種上、社員が踊るような内容やリスクの高い投稿は適していません。しかし、共感されやすい話題や、日常に役立つ情報、少しユニークで目を引くフォーマットなどを工夫することで、無理なく拡散を狙うことができます。

例えば、証券会社であればNISA制度に関するまとめ投稿や投資のお役立ち情報などを発信し、投稿が拡散されることで自社の認知拡大を狙うケースも多くみられます。

ファンの獲得

SNS運用の3つ目の目的は、ファンの獲得です。

金融業界は、エンタメや飲食、アパレル業界のように目に見える商品を扱っていないため、ファンをつけるのが比較的難しいとされています。

そこで効果的なのがSNSの活用です。企業キャラクターを使った投稿や、運用担当者の人柄が感じられる投稿、ちょっと意外性のある工夫を加えた投稿などを通じて、親しみやすさや共感を生み出すことができます。

こうした発信を積み重ねることで、単なるフォロワーではなく、企業を応援してくれるファンを少しずつ増やしていくことが可能になります。

例えば、三井住友銀行では緑色のカワウソのキャラクター「ミドすけ」を使ってSNS投稿をおこない、ファンを獲得しています。

申込の増加

SNS運用の4つ目の目的は、申込の増加です。

金融機関にとって、口座開設や新規契約、各種サービスの申込獲得は重要です。そのため、SNSも最終的には申込につなげるための手段として活用されます。

とはいえ、単にサービスを紹介するだけの投稿では、なかなか申込には結びつきません。たとえば、ショートドラマ形式の動画でサービスを紹介したり、トレンドに合わせた切り口で発信したりするなど、届け方に工夫が求められます。

情報をただ届けるのではなく、ユーザーの興味を引き、自然に関心を高めてもらう工夫が成果につながるポイントです。

例えば、マスコットキャラクターを通じて自社商品やサービスの宣伝をおこなう金融機関も少なくありません。また、Xでは自社サービスをトレンドワードに入れる方法もあります。

銀行のSNS活用事例2選

ここからは、実際に金融機関のSNS運用事例を確認しましょう。まずは、銀行のSNS活用事例を見ていきます。

三井住友銀行:X(旧Twitter)を活用した認知拡大とファン獲得

三井住友銀行では、公式Xでオリジナルキャラクター「ミドすけ」を前面に出した運用を行っています。

プロフィールアイコンにもミドすけを設定し、日々の投稿にも登場させながら、情報発信やサービスの告知を行っているのが特徴です。現在のフォロワー数は30万人を超えており、多くの投稿が1万インプレッション以上を記録しています。

「ミドすけだよ!」というお決まりの一言から始まる投稿が多く、キャラクター視点で発信することで、企業アカウント特有の堅い印象をやわらげ、親しみやすさを演出しています。その結果、ファンを着実に増やしながら、継続的なエンゲージメントを生み出しています。

ミドすけだよ!

— 三井住友銀行 公式(ミドすけ) (@smbc_midosuke) March 26, 2025

卒業生のみんな~卒業おめでとう㊗

お別れの季節だね🌸

ボクは、川を見たらすぐに飛び込んじゃうんだけど

準備運動をしてから飛び込むことにしたんだ!✨

新しい出会いの季節には、

どじょうがたくさん泳いでる川を発見したいな!#卒業 #ミドすけ pic.twitter.com/4cUa9hVjTv

また、三井住友銀行が力を入れているサービス「Olive」に関するPR投稿も多く見られます。たとえば、初任給のタイミングで給与振込口座をOliveに設定するよう促した投稿は、7万回以上表示され、400件を超える「いいね」を獲得しました。投稿ひとつひとつの訴求力の高さがうかがえます。

4月25日は #初任給の日 だね!

— 三井住友銀行 公式(ミドすけ) (@smbc_midosuke) April 25, 2025

ここで、新社会人のみなさんに朗報。

給与振込口座をOliveにすると、それだけで(※)

Vポイントが毎月200ポイントもらえちゃうんだ!

つまり年に2,400円相当!給料日がますます楽しみになるね♪

※選べる特典を選択後、月3万円以上の給与振込がある場合#ミドすけ #Olive

このように、キャラクターを活用しながら情報発信と販促をうまく両立している三井住友銀行は、金融機関におけるキャラクター主導型SNS運用の代表例といえるでしょう。

ミドすけはLINEスタンプやカレンダー、特設Webページなどにも登場しており、ファンを増やすための多角的な施策が展開されています。

自社キャラクターは作ったものの活用方法に悩んでいる、あるいはこれからキャラクターを活用したSNS運用を検討している金融機関の担当者にとって、三井住友銀行の取り組みは大いに参考になるはずです。

なお、弊社でもキャラクター制作に対応しています。ご興味のある方はお気軽にご相談ください。

三菱UFJ銀行:Instagramでのショート動画を活用した認知拡大

三菱UFJ銀行は、Instagramのショート動画(リール)を活用し、認知拡大と新規フォロワーの獲得に成功しています。

投稿されたリール動画の多くが1万再生を超えており、フォロワー数は約4.3万人(2025年4月27日時点)と、国内銀行の中でもトップクラスです。

主に「節約術」や「投資に関する豆知識」といった、日常生活に役立つ情報を発信しており、「銀行員が実践する電気代節約術5選」や「銀行員OLの休日の過ごし方」といった社員目線の投稿も話題を呼んでいます。

こうしたお役立ち系コンテンツで関心を集めたフォロワーに対しては、ストーリーズなどを活用して自社サービスや商品の訴求も可能です。

認知拡大やフォロワー獲得を目指す場合、「ショート動画×お役立ちコンテンツ」の組み合わせは非常に有効な手段となるでしょう。

Instagramで新規フォロワーを獲得するには、ショート動画(リール)の活用が非常に効果的です。そのため、運用の中心はリールをメインに据えることをおすすめします!

証券会社のSNS活用事例2選

SBI證券:YouTubeでの投資教育コンテンツ提供

SBI証券は、公式YouTubeチャンネル「ビジネスドライブ」にて、インフルエンサーとのコラボ動画を数多く配信しています。コンテンツの中心は、投資術や銘柄の選び方、投資哲学など、投資に関する教育的な内容です。

これまでに、グローバルストラテジストのエミン・ユルマズ氏、節約術で人気のくらま氏、アニメコント「社会人ズの恋」、投資系YouTuberのぽんちょ先生などとコラボを実施。中には再生回数が10万回を超える人気動画もあります。

さらに、各動画の概要欄にはSBI証券の口座開設ページへのリンクが設置されており、動画視聴をきっかけとした新規申込につなげています。

このように、インフルエンサーと連携してオリジナルのコンテンツを発信する手法は、投資に興味を持つ新たなユーザー層を取り込むうえで効果的といえるでしょう。

インフルエンサーとのコラボには注意も必要です!フォロワー数だけで判断するのではなく、そのインフルエンサーのフォロワー層がどのような人たちか、どのようなテーマに関心を持っているかなどを事前にリサーチしましょう!

SBI証券:Instagramでのイラストを用いた自社サービス訴求

SBI証券は、Instagramを活用して投資に関する情報や自社サービスの魅力を、イラストを使ってわかりやすく発信しています。

たとえば、チャートの見方を視覚的に解説したり、投資詐欺への注意喚起を漫画形式で伝えたりと、堅くなりがちな投資情報を親しみやすく届けている点が特徴です。さらに、自社サービスの仕様変更やおすすめ機能の紹介、人気銘柄の情報なども定期的に発信し、サービスの認知拡大と利用促進に役立てています。

Instagramは、手軽に情報を得たいユーザーが多く集まるプラットフォームであるため、イラストを活用した「見やすさ」「わかりやすさ」は投稿の保存やシェアを促すうえで非常に効果的です。

SBI証券は、Instagramのストーリーズで1問1答形式のお金に関するクイズを定期的に実施しています。最近はストーリーズの活用も重要視されており、ユーザーに継続的に見てもらう仕組みづくりが効果的です。クイズやアンケートなどの参加型コンテンツは、その一例といえるでしょう。

保険会社のSNS活用事例2選

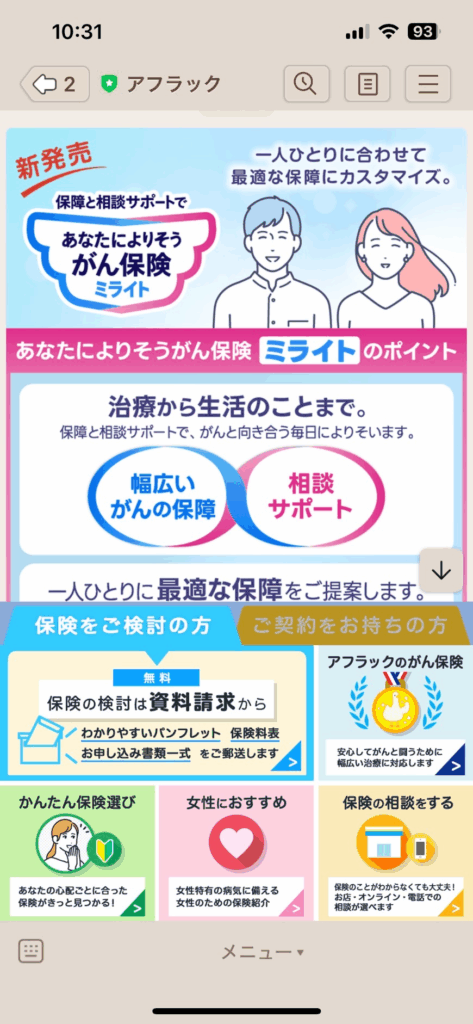

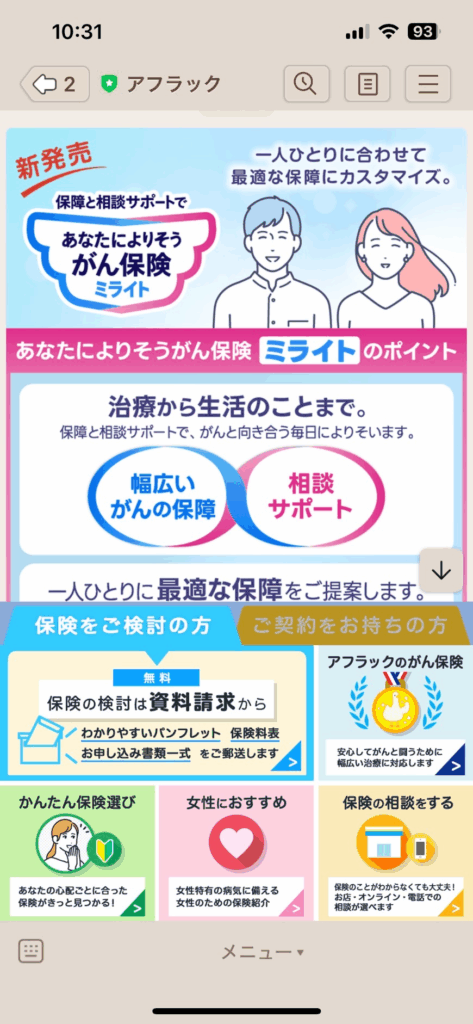

アフラック:公式LINEを活用したサービス訴求

アフラックは、公式LINEの友だち数が2,000万人を超えており、LINEを活用した自社サービスの訴求に力を入れています。トーク画面下のリッチメニューから資料請求ページや各種サービスのLPに遷移できるほか、定期的にサービス紹介のメッセージも配信しています。

LINEはユーザーとクローズドな形でつながれるSNSとして、多くの企業がビジネスに活用しています。ステップ配信やリッチメニュー、ID連携など多機能なプラットフォームでもあるため、本格的な活用を検討する価値は十分にあるでしょう。

LINEへの友だち追加を促す方法はさまざまで、スタンプの配布や広告運用、他のSNSからの誘導などが代表的です。

LINEは他のSNSのように投稿が拡散されるわけではないため、いかにして友だち追加につなげるかの仕組みづくりが重要です!

日本生命:Instagramでのスポンサー選手紹介によるブランディング強化

日本生命は、スポンサーとして支援するスポーツ選手の紹介や、独自のメッセージコンテンツを発信することで、ブランディング強化と認知拡大を図っています。

体操やテニス、陸上の選手を紹介する投稿には多くのコメントが寄せられており、企業イメージの向上にもつながっています。

自社でスポンサーとして支援する選手や団体がある場合には、その応援投稿などを出すことで、企業イメージの向上に取り組むことも検討してみください。

応援投稿を行う際は、スポンサー契約の内容や期間を事前に確認し、投稿に問題がないか、掲載期間に制限がないかなどをチェックすることも大切です!

その他金融機関のSNS活用事例3選

bitFlyer:Xでのキャンペーンでフォロワー獲得

暗号資産取引所のbitFlyerは、Xで定期的にキャンペーンを実施しており、アカウントフォローと条件達成をもとに、抽選で豪華景品が当たる仕組みを採用しています。

アカウントをフォローし、bitFlyerの看板広告を撮影・投稿した人の中から、旅行券10万円分を10名にプレゼントするという大型キャンペーンも実施され、話題を集めました。

六本木にビットフライヤーの新広告が登場しました✨

— bitFlyer(ビットフライヤー) (@bitFlyer) March 14, 2025

街中に登場した本田翼さんを、ぜひチェックしてみてください👀❣️#本田翼が六本木に登場 https://t.co/3U053AWfbz pic.twitter.com/tnZVojCSDK

このように、フォローを条件としたプレゼントキャンペーンは、フォロワーを効率よく増やす手段として効果的です。特にアカウント開設初期に行うことで、短期間でのブランディングにもつながります。

金融機関でも、X上でキャンペーンを展開する企業が多く見られるため、Xを運用する際はぜひ検討してみてください。

プレゼントキャンペーンはフォロワー獲得に効果的ですが、やりすぎには注意が必要です。キャンペーン投稿ばかりになると、アカウント本来の魅力が伝わりにくくなってしまいます。通常投稿とのバランスを意識しながら、計画的に運用していきましょう。

旭川信用金庫:Instagramで地域活性化を推進

旭川信用金庫は、地元の飲食店や宿泊施設をInstagramで紹介しており、各投稿には100件を超えるいいねが集まるなど、アカウントにファンがついている様子がうかがえます。フォロワーの多くは旭川周辺の地域住民と推察されます。

このように、地域に根ざした金融機関では、地元情報の発信を通じてブランディングを図るケースが多く、実際に多くの信用金庫で地元紹介投稿が定着しています。

SNS運用が難しい地元飲食店などの顧客を自社アカウントで紹介することで、顧客に喜ばれ、営業活動にもつながる可能性があります。

地域に根ざした金融機関は、地域に愛されるSNS運用を目指すことが大切です。地元に寄り添った発信を積み重ねることで、信頼感や親しみを育むことができます!

freee:Xでシステムメンテナンス情報などを発信

クラウド会計ソフトを提供するFintech企業のfreeeは、Xで自社サービスのPRに加え、メンテナンス情報や不具合の発生状況をリアルタイムで発信しています。

本日16時現在、freeeサインの動作が不安定な状況が確認されており、現在、復旧に向けた対応を行っております。ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。逐次、状況をお知らせいたします。

— 【公式】freee (@freee_jp) March 7, 2025

Fintech系企業にとって、速報性の高いXの活用は非常に重要です。サービスに不具合が発生した際、多くのユーザーがXで情報を検索するため、公式アカウントからの発信があることで安心感につながります。

もちろん、不具合を防ぐこと自体も大切ですが、発生時の迅速な対応と正確な情報提供も信頼構築には欠かせません。特にFintech業界では、Xの活用が必須といえるでしょう。

Xは速報性に優れたSNSツールです。システムの不具合やメンテナンス情報をリアルタイムで発信することで、ユーザーの不安や不信感を和らげ、信頼の維持につなげることができます!

成功しているアカウントとそうでないアカウントの違い

金融機関のSNSには、成功しているアカウントとそうでないアカウントがあります。何が違うのか、具体例を基に確認しましょう。

アカウントのコンセプト設計がされているか

アカウントのコンセプト設計は、SNS運用の成功に直結する重要なポイントです。誰に向けて、何の目的で発信するのかが不明確なままだと、投稿内容やトンマナに一貫性がなくなり、ファンやフォロワーを獲得するのは難しくなります。

たとえば、伊達信用金庫のInstagramでは「北の湘南から元気の出る情報を発信します!」とプロフィールに記載されています。この文言からは、全国の人を対象に発信しているように見えます。

しかし、実際の投稿内容は、本店で実施した防犯訓練の様子や教育ローンの紹介、地元の病院内で食べられるラーメンの紹介などが中心で、全国に向けた発信とは言いにくい内容です。

また、「元気の出る情報」という表現もやや抽象的で、どんな情報を発信するのかが伝わりにくくなっています。仮にアカウントの目的が「伊達の魅力を全国に届け、地域活性化を通じて信用金庫のブランディングにつなげる」ことであれば、プロフィール文も『北の湘南「伊達」に来たくなる魅力情報を発信!』といった形にすると、より意図が明確になります。

逆に、伊達市の住民や中小企業の経営者をターゲットとする場合は、全国向けではなく、地域の人に刺さるプロフィール文や投稿内容にするべきでしょう。

このように、コンセプトが曖昧なまま運用を始めてしまうと、プロフィールと投稿の内容にズレが生じ、アカウントとしての軸が定まりません。

運用を始める前に、最低限「ターゲット」「目的」「ユーザーに提供する価値」の3点は明確にしておくことが重要です!

投稿が拡散される仕組みを知っているか

投稿がバズったり拡散されたりするのは、偶然ではありません。各SNSのアルゴリズムを理解し、それに沿った投稿設計ができているかが大きく影響します。やみくもに投稿しても、伸びずに終わってしまう可能性が高いのです。

そのため、担当者はプラットフォームごとのアルゴリズムを理解したうえで運用に取り組む必要があります。

たとえば、ショート動画で拡散を狙うなら、冒頭2秒で離脱を防ぐ工夫が不可欠です。実際、auじぶん銀行のInstagramショート動画では、冒頭5秒以上にわたり画面が切り替わらず文字だけが表示されており、視聴者の興味を引きにくい構成となっています。こうした構成では再生が伸びにくく、拡散は難しくなります。

また、ショート動画は縦型で制作するのが基本です。視聴環境に合った形式で作ることも重要なポイントです。

他にもXでは投稿にユーザーが2秒以上滞在したり、リプライをしたりすると、投稿ごとに付与されるスコアが上がって、投稿が拡散されやすくなります!

申込の導線が用意できているか

口座開設や新サービスの申込、セミナー集客などを目的にSNSを運用する場合、どのように申込導線を設けるかが非常に重要です。

まず注目すべきなのはプロフィールです。プロフィール欄に自社サイトや申込ページのリンクを設置するのは基本中の基本。どれだけ投稿が拡散されても、最終的にサービスに誘導できなければ意味がありません。

たとえばInstagramでは、ハイライトに「口座開設」「キャンペーン」「セミナー情報」などのまとめを作成し、投稿の中で「申し込みはハイライトから」と誘導することで、スムーズに申込へつなげることができます。

しかし、こうした基本的な導線設計ができていないアカウントも意外と多く見受けられます。たとえば岩井コスモグループのInstagramでは、ハイライトが何も用意されておらず、プロフィールのURLも無効化されていてタップしてもページが開きません。

投稿内容だけでなく、申込につながる導線が適切に設けられているかを必ず確認しましょう!

SNSへの導線が用意されているか

SNS運用は、Webマーケティング施策の一部です。他の施策と切り離して考えるのではなく、既存の接点を活用して各SNSへユーザーを誘導することが重要です。

ユーザーに自社の存在を複数の場面で意識してもらえるほど、マーケティング全体としての効果は高まります。また、すでに自社のサービスを利用しているユーザーが、SNS投稿にリアクションすることで、投稿の拡散力も高まります。

そのため、自社HPやメルマガ、アプリ内などにSNSの導線を設けましょう。実際、楽天カードではアプリ内にInstagramリンクを設置し、フォローを促しています。

SNSは単独の施策ではなく、全体のマーケティング戦略の中で連携させて運用することが成果につながります!

金融機関がSNS運用で成功するためのポイント

SNSで成功するには、ポイントを抑えた運用が重要です。金融機関がSNS運用で成功するためのポイントを5つ解説します。

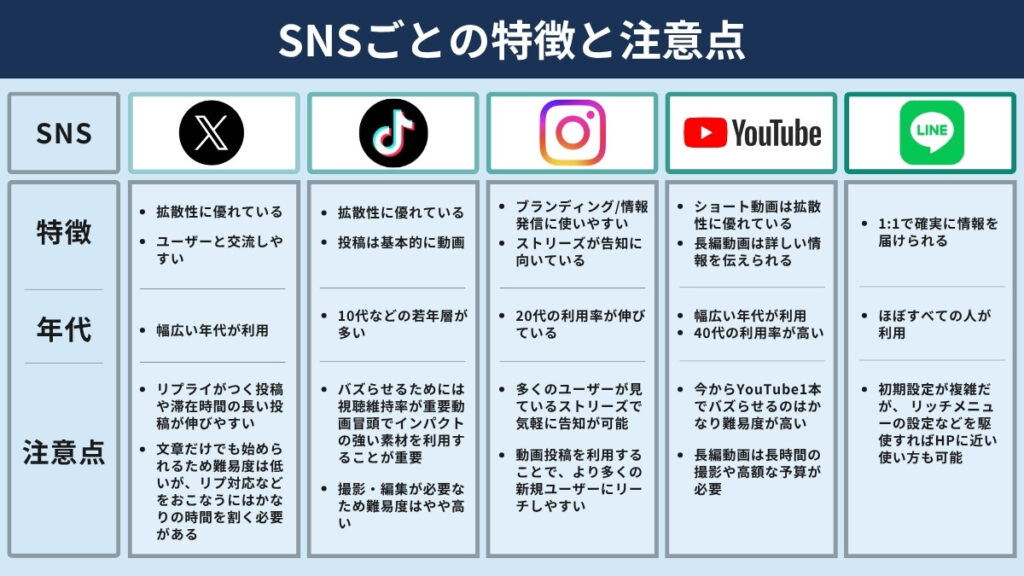

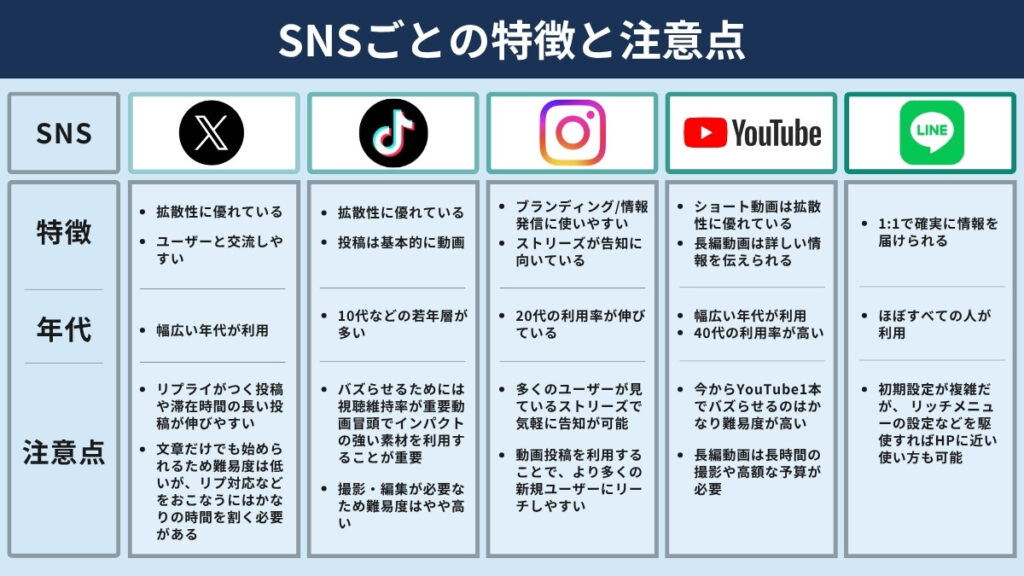

SNSごとの特性を理解する

SNSにはそれぞれ特性があり、運用担当者はその違いを理解したうえで活用することが重要です。以下に主要SNSの特徴と注意点をまとめます。

認知拡大であればXやTikTok、ユーザーの教育であればInstagramやYouTube、申込獲得であれば公式LINEが強みを持っています。自社の課題に応じて、利用するSNSを選定しましょう!

また、1社で同じプラットフォームに複数のアカウントを持つケースも増えています。たとえば、商品・サービスの紹介と採用活動ではターゲットや投稿内容が大きく異なるため、それぞれ別のアカウントを持つことで、目的に応じた情報発信が可能になります。

実際に、三井住友海上では「公式Instagram」と「採用チームのInstagram」を分けて運用しており、一般顧客向けのブランディングと、就職希望者向けの発信を効果的に両立させています。

このようにアカウントを用途ごとに分けることで、情報の受け手にとっても分かりやすく、より効果的なSNS戦略を構築することができます。

運用目的と目標設定を明確にする

SNS運用を始める前に、まず「運用の目的」と「達成すべき目標(KPI)」を明確に設定しましょう。

たとえば以下のような形です。

- 運用目的:自社の認知拡大とファン獲得

- 運用するSNS:X(旧Twitter)

- 運用目標(1年間):フォロワー5,000名、平均インプレッション1,000、平均いいね数20、X経由でのサービス申込 月5件

SNSは「とりあえず始めてみた」では成果につながりません。実際、弊社への相談でも「とりあえず運用を始めたけど、うまくいかない」という声が多く、その原因の多くが、目的やKPIを決めずに運用していることにあります。

投稿を始める前に、「なぜSNSを使うのか」「何を達成したいのか」を言語化しておくことが、成功への第一歩です!

投稿ができる組織体制を整える

SNS運用を途中で止めてしまう金融機関も少なくありません。よくある原因は、投稿担当者が曖昧だったり、アカウントの責任者がはっきりしていないことです。

こうした事態を防ぐためにも、運用体制の整備は非常に重要です。運用を始める際には、最低限以下の役割を明確にしておきましょう。

- 運用責任者

- 運用担当者

- 投稿作成者

- 投稿チェック者

体制と役割をしっかり決めておくことで、スムーズかつ継続的な運用が可能になります。投稿を継続する仕組みづくりから、SNS運用を始めていきましょう。

コンプラルールを定める

金融機関にとって、SNSでの情報発信には高い正確性と慎重さが求められます。金融的に不適切な表現は使用できず、たとえば証券会社が特定の銘柄をおすすめするような投稿は原則NGです。

そのため、投稿時のコンプライアンスルールを事前に整理しておくことが重要です。すでに社内で表記ルールや広報ガイドラインがある場合は、SNS運用にもそのルールを適用しましょう。

また、炎上リスクへの備えも欠かせません。たとえば、炎上発覚時にはすべての予約投稿を停止する、コメント欄を閉鎖するなど、対応フローを事前に決めておくことで、万が一の際にも冷静に対応できます。

金融機関は企業イメージが何よりも重要です。攻めの発信だけでなく、守りの体制もあわせて整えておきましょう!

SNS運用代行会社の支援を受ける

SNS運用は、ただ投稿するだけでは成果につながりません。コンセプト設計や運用の目的・目標を明確にし、各SNSのアルゴリズムを理解したうえで、正しく運用していくことが重要です。

しかし、社内にSNS運用の知見がない場合、これらをすべて自社で対応するのは難しいケースも多いでしょう。その場合は、SNS運用代行会社やコンサルティングの導入も検討することをおすすめします。

運用代行会社を活用することで、SNSの特性に合った投稿設計や高品質なコンテンツ制作が可能になります。また、社内担当者が他業務と兼任していると投稿が止まりがちですが、外部に運用を委託することで継続的な発信が実現できます。

もちろん予算とのバランスもありますが、まずは一度、専門会社の話を聞いてみるところから始めてみてください。

SNS運用代行サービス活用のメリット

金融機関がSNSの運用をおこなう場合、SNS運用代行サービスを利用することが多いです。SNS運用代行サービスを活用するメリットを4つ紹介します。

アカウントコンセプトや戦略設計を作成してくれる

SNS運用代行サービスを活用するメリットのひとつは、アカウントコンセプトや戦略設計をプロに任せられることです。

SNS運用を始める際、多くの企業が最初に悩むのが「どんなアカウントにするか」「どんな戦略で運用するか」という部分です。SNSの経験や知識がない状態で、これらを自社でゼロから設計するのは非常に難易度が高いと言えます。

その点、運用代行会社であれば、これまでの運用実績をもとに、ヒアリングを通じて自社に最適なコンセプトや戦略を提案してくれます。

SNS運用は戦略設計がすべての土台になります。とくに新しくアカウントを立ち上げる場合は、最初からプロの力を借りることで、成果につながるスタートを切ることができるでしょう。

コンプライアンスリスクを軽減できる

SNSは、思わぬきっかけで炎上することがあります。たとえば、投稿した動画の女性の所作が性的だと指摘されたり、自社のシステムに不具合が出ている最中に投稿をしたことで「投稿している暇があるならシステムを直せ」と批判を受けるケースなど、炎上の要因は多岐にわたります。

SNS運用代行会社は、こうしたリスクの回避や、万が一炎上が発生した際の正しい対応方法についての知見を持っています。また、SNS上で使用して問題ない表現や避けたほうがよい表現など、コンプライアンス面でのアドバイスも可能です。

そのため、コンプライアンスや炎上リスクを低減するという観点でも、SNS運用代行会社を活用するメリットは大きいといえるでしょう。

アルゴリズムを活かした運用をおこなえる

SNSを伸ばすには、アルゴリズムを理解した投稿が必要です。Xは滞在時間が伸びることを狙った画像投稿やリプライがつく投稿が伸びます。また、InstagramやTikTokは冒頭の離脱率が少なく、共有された数が多い動画投稿が伸びやすいです。

このように細かいアルゴリズムを知っているのと、知っていないのでは各投稿の伸びが大きく異なります。

SNS運用代行会社は、これらのアルゴリズムを抑えながら運用ができるため、アカウントを伸ばしたい場合は運用代行会社を利用するメリットは大きいです。

効率よく運用をおこなえる

SNSを実際に運用するには、アカウントの戦略設計にはじまり、投稿企画・作成・予約・コメント管理など、やるべきことが多岐にわたります。さらにキャンペーンを行う場合は、当選者の選定や連絡などの対応も必要です。

これらすべてを社内の担当者が一人でこなすのは、現実的には非常に難しいでしょう。

その点、SNS運用代行会社であれば、月額数十万円でアカウント運用を一括して任せられるケースが多く、人を一人採用するよりも効率的に運用を進められるというメリットがあります。

万が一の責任を個人で背負わずに済む

SNSは企業の顔としての役割を担う一方で、ひとたび炎上や不適切表現が発生すると、その責任が問われる領域でもあります。とくに金融機関のように高い信頼性が求められる業種では、SNS上の小さなミスが、大きな問題に発展しかねません。

社内でSNSを個人が担当していると、たとえ本人の過失ではなくても「なぜあの投稿を見逃したのか」と責任を追及され、最悪の場合、出世やキャリアに支障をきたすケースすらあります。

その点、SNS運用代行会社を活用すれば、運用における責任の所在を明確にし、リスクヘッジの一環としてトカゲのしっぽのように切り離すことも可能です。炎上やトラブル時に担当個人が矢面に立たされるリスクを避け、キャリアを守るための防波堤として、代行会社を活用するという考え方も有効です。

金融機関のSNS運用代行はファイマケ!

いまやSNS運用は、金融機関のWebマーケティングにおいて欠かせない施策のひとつです。実際に、三井住友銀行や三菱UFJ銀行といった大手金融機関から、地方の信用金庫に至るまで、さまざまな金融機関がSNSを活用しています。

運用にあたっては、各SNSの特性を正しく理解し、自社に合った媒体を選定することが重要です。また、アルゴリズムに沿った投稿設計を行うことで、投稿の拡散やアカウントの成長にもつながります。

しかし、社内にノウハウがない、あるいは人手が足りないといった理由で、うまく運用が進まないケースも少なくありません。そのようなときは、SNS運用代行会社の活用も視野に入れてみてください。

株式会社ファイマケは、金融業界に特化したSNS運用支援会社です。戦略設計、投稿企画・管理、コンプライアンス対応、レポート改善までを一括でサポートいたします。また、作成したすべてのコンテンツを1級ファイナンシャル・プランナーの資格を保有する代表の苛原が監修します。

これから本格的にSNS運用に取り組みたい金融機関様は、まずはファイマケまでお気軽にお問い合わせください。