銀行のキャラクター一覧と活用事例|金融業界のブランディング戦略をプロが解説!

銀行のキャラクターは、親しみやすさや信頼感を演出するために、メガバンクから地方銀行、信用金庫、ネット銀行など多くの金融機関で導入されています。店舗のポスターやノベルティ、SNSやキャンペーンなど幅広く活用され、ブランディングや顧客とのコミュニケーションに欠かせない存在となっています。

とはいえ、「どんな銀行にどんなキャラクターがいるのか」「なぜ金融機関がこぞってキャラクターを導入するのか」「実際にどのようにマーケティングに活用すれば成功するのか」を体系的に知る機会は少ないのではないでしょうか。

本記事では、金融業界に特化したマーケティング支援を手がける筆者(ファイマケ代表・苛原寛)が、

- 銀行がキャラクターを導入する理由

- メガバンク・地方銀行・ネット銀行の主要キャラクター一覧

- キャラクター活用で成功するポイント

まで、プロの目線で徹底解説します。

これから企画に取り入れたい金融機関の広報・マーケティング担当者の方や、提案資料を作成したい代理店の方にとって、銀行キャラクターマーケティングの全体像を理解できる内容になっています。

- 銀行・証券・保険など金融機関で広報やマーケティングを担当している方

- 他行のキャラクターや活用事例を調べたい方

- 広告代理店や制作会社で、金融業界の企画・提案に携わっている方

- キャラクターマーケティングをブランディング戦略に取り入れたい方

なぜ銀行はキャラクターを導入するのか?

ここ数年、銀行をはじめとする金融機関が次々にオリジナルキャラクターを生み出しています。メガバンクだけでなく、地方銀行や信用金庫までが参入し、いまやキャラクターを持たない金融機関のほうが珍しいです。

では、なぜ金融機関はこぞってキャラクターを必要としているのでしょうか。

背景には、顧客との心理的距離をどう縮めるかという長年の課題と、デジタル時代におけるブランドコミュニケーションの変化があります。

以下では、銀行がキャラクターを導入する主な3つの理由を、マーケティングの観点から解説します。

「堅い」「近寄りがたい」印象を和らげるため

銀行には、どうしても「まじめ」「フォーマル」といったイメージがつきまといがちです。特に若年層にとって、窓口は「気軽に行ける場所」ではなく、少し構えてしまう空間かもしれません。

そこで登場するのが、親しみを演出するためのキャラクターです。柔らかいデザインやフレンドリーな語り口のキャラクターが前面に出ることで、ブランドそのものが身近に感じられ、銀行の敷居を下げる効果が生まれます。

この心理的距離の短縮が、来店意欲や相談行動のきっかけになるケースも多いため、たとえば、店舗ポスターやSNSの発信をキャラクターが担当するのが効果的です。

ブランドの個性と信頼感を長期的に育てるため

キャラクターは単なる装飾ではなく、ブランドの人格を代弁するメディアとしても機能します。

特に「安心」「誠実」といったイメージが重視される金融業界では、言葉だけでなく“印象の伝え方”も重視されます。そこで、キャラクターを活用した親しみやすい発信によって、企業に対する好印象や信頼感の形成が期待できます。

継続的にキャラクターを登場させることで、顧客の記憶に残りやすくなり、ブランド認知が向上します。広告に俳優やタレントを起用するケースもありますが、その場合は契約期間が満了するとそれ以降は使えなくなるというデメリットがあります。一方で、自社のオリジナルキャラクターであれば半永久的に広告塔として使用可能です。

また、キャラクターが顧客との接点を担うことで、顧客のファン化、つまり単なる金融機関ではなく“応援したくなる存在”へとブランドが進化する効果も期待できます。

SNS・デジタルマーケティングでの拡散力向上のため

SNSやデジタルマーケティングにおいて、キャラクターは非常に高い拡散力を持ちます。X(旧Twitter)やInstagramなどでキャラクターを活用した投稿を行うことで、これまで接点のなかった層にも情報を届けることが可能です。

キャラクターは視覚的にわかりやすく、親しみやすいため、投稿に対する「いいね」や「リポスト」「シェア」といったエンゲージメントが生まれやすいという特徴があります。また、ユーザーがキャラクターのファンになることで、自発的に投稿を拡散してくれるケースも多く見られます。

金融機関という業種上、過度にエンタメ性の高い投稿や炎上リスクのある内容は避ける必要がありますが、キャラクターを活用することで、コンプライアンスを守りながらも共感を呼ぶ投稿が可能になります。

ファイマケ代表 苛原寛

ファイマケ代表 苛原寛キャラクターのファンが増えればユーザーがSNSで拡散してくれるため、UGC(ユーザー生成コンテンツ)を増やすことが可能です。UGCは企業アカウントが発信する情報よりも訴求力が高いため、新規顧客開拓の効果も期待できます!

銀行のキャラクター一覧【メガバンク・都市銀行編】

キャラクターマーケティングを積極的に取り入れているのは、地方銀行だけではありません。

メガバンクや都市銀行も次々にオリジナルキャラクターを打ち出し、顧客との新しい関係づくりに挑戦しています。

ここでは、三井住友銀行・りそな銀行・みずほ銀行の3社を例に、それぞれのキャラクター戦略とブランディング効果を見ていきましょう。

三井住友銀行「ミドすけ」

三井住友銀行のキャラクターは、カワウソをモチーフとした「ミドすけ」です。

日本経済新聞の広告企画「NIKKEI企業キャラクター総選挙2025」にて、読者投票で第1位を獲得。企業キャラクターとしての成果は申し分ありません。

| 性格 | 好奇心旺盛。頑張りやさんだけど少し不器用でたまに空回り。 人が困っているところを見るとほっとけないタイプ。 |

| 好きな食べ物 | 和食がマイブーム。特に魚が好き。 特別な日のごちそうといえば、どじょう鍋。 つけあわせの海藻の食べすぎで緑色になったという説もあり。 |

| 趣味 | 街歩きと食べ歩き。 見知らぬ川に出会うと、心の中で何かがうずく。 |

| 特技 | 10円玉を立てること。 泳ぎが上手であることは当然だと思っているので、あえて特技とは言っていない。25mプールじゃ全然物足りない。 |

りそな銀行「りそにゃ」

りそなグループは、猫をモチーフとした「りそにゃ」を公式キャラクターにしています。「りそにゃ」は2017年のゆるキャラグランプリの企業・その他部門で1位を獲得しており、キャラクターそのものの人気の高さがうかがえます。

| 誕生日 | 2月22日 |

| 身長 | かつお二匹分 |

| 趣味 | タイムセールめぐり |

| 特技 | 魚の名前を漢字で書くこと |

みずほ銀行「あおまる」

みずほグループの「あおまる」は、ウォンバットをモデルにしたキャラクター。青を基調としたやわらかいデザインが特徴です。

| 性格 | お金に詳しいしっかり者 |

| 特技 | サッカーやブレイキンなどのスポーツ |

| その他 | トレードマークのお腹のポケットは、スマホなどの生活に役立つものが入っている |

みずほ銀行は、メガバンクで唯一、47都道府県すべてに支店を構えています。その全国展開という強みを生かし、各地のモチーフとコラボした「ご当地あおまる」は、ご当地キャラクターと共演し地方創生にも積極的に取り組んでいます。

全体的に丸みを帯びたフォルムで、着ぐるみにしてもキャラクターの可愛らしさが失われない、イベントなどにも登壇させやすいデザインが特徴です。

キャラクターを作る際には、設計段階で着ぐるみにできるかなども考慮しておく必要があります!

銀行のキャラクター一覧【地方銀行・信用金庫編】

地方銀行や信用金庫は、地域との結びつきが深い分、キャラクターを通じたブランディングの効果が特に大きくなる傾向があります。

地域住民との信頼関係を築くためには、「地元らしさ」と「親しみやすさ」の両立が欠かせません。

ここでは、横浜銀行・七十七銀行・多摩信用金庫の3つの事例を紹介します。

横浜銀行「はまペン」

横浜銀行の公式キャラクター「はまペン」は、コーポレートカラーの青が基調の、ペンギンをモチーフにしたデザインです。

| 出身地 | 神奈川県 |

| 好物 | イワシの缶詰 |

| 趣味 | 海辺の散歩(でも、かなづち) |

公式サイト内では「はまペン日記」として活動レポートを発信しており、地域イベントへの参加やグッズ配布など、銀行としては珍しいほど積極的な情報発信を行っています。

また、はまペンがデザインされたおこづかい帳やぽち袋、クリアファイルなどグッズ展開も豊富です。

LINEスタンプの販売や横浜銀行の各店頭でのはまペングッズ配布など、積極的にキャラクターを用いています。

七十七銀行「シチシカくん」

宮城県を地盤とする七十七銀行の公式キャラクターは、鹿をモチーフにした「シチシカくん」。

| 誕生日 | 12月9日 ※七十七銀行創業記念日 |

| 好きな食べ物 | 宮城のおいしいものぜ〜んぶ! |

| 性格 | しっかり者、聞き上手、勉強熱心 |

ツノや服の模様に「77」の数字がデザインされており、銀行名をそのままビジュアルアイコンに落とし込んでいます。

デザイン自体はシンプルですが、銀行名とキャラクターの一体感が視覚的に強く印象づけられる点がポイントです。

多摩信用金庫「RISURU(リスル)」

多摩信用金庫のキャラクター「RISURU(リスル)」は、リスをモチーフにしたデザインです。

| 特徴 | いつもみんなと仲良く遊んでいる元気なリスの男の子。「たまの森」が大好き。 |

| 誕生日 | 12月26日 |

| 性格 | 好奇心旺盛で誰とでもすぐに仲良しになる |

名前には「利益の利」「お客さまを利する」という意味が込められており、単なるマスコットではなく金融理念を象徴するキャラクターとして位置づけられています。

デザインを手がけたのは、ハローキティやマイメロディで知られるサンリオ。

そのため、リスルは「銀行のキャラクター」でありながら「サンリオキャラクター」でもあるという、銀行キャラクターの中でも珍しい存在です。

その他の地方銀行や信用金庫のキャラクター

地方銀行や信用金庫には、これまで紹介した以外にもさまざまな個性豊かなキャラクターがいます。下記は一例ですが、地元にちなんだ動物や植物など、地方銀行ならではのキャラクター設定をしている金融機関が多いです。

キャラクターはただ可愛いければいいわけではありません。ファンを獲得するには、キャラクター作成の理由やストーリーが重要です!

ファイマケでは単なるビジュアル以上の意味を持つキャラクター施策をご提案させていただきます。

銀行のキャラクター一覧【ネット銀行編】

ネット銀行は、リアル店舗を持たない分、ブランドの「顔」をどう作るかが課題です。

そこでキャラクターは、ユーザーとの接点となる「擬人化された窓口」として重要な役割を担っています。

ここでは、auじぶん銀行、GMOあおぞらネット銀行、マネックス証券の3つの事例を取り上げ、ネット銀行におけるキャラクター活用のあり方を探っていきましょう。

auじぶん銀行「じぶんぶん」

auじぶん銀行には、「お客さまに、auじぶん銀行をより親しみやすく身近に感じてもらいたい」という思いから誕生したハチをモチーフにした「じぶんぶん」という公式キャラクターがいます。

| お仕事 | auじぶん銀行の銀行員 |

| 性格 | 真面目な頑張り屋。世話好きで人の役に立つことも大好き。ちょっぴり不器用な一面も。 |

| 趣味 | 空を飛んでお散歩すること |

「じぶんぶん」という名前は、巣の中にたっぷり蜜を蓄えることから金運アップや幸運の象徴とされるハチと、auじぶん銀行の行名が由来です。

GMOあおぞらネット銀行「テックま君」

GMOあおぞらネット銀行の公式キャラクター「テックま君」は、クマをモチーフにしたキャラクターです。

| 出身 | テックまんランド |

| 性格 | 新しいもの好き。おだてに弱いがやさしいくま |

| 困っていること | 整理整頓が苦手。がまぐちの中がちょっぴりカオス |

No.1テクノロジーバンクを目指し、GMOあおぞらネット銀行で働いているという設定。青空をイメージした柄で、企業名がわかりやすくビジュアルに取り入れられています。

マネックス証券「カブブ」

マネックス証券のコーポレートキャラクターは、カブトムシをモチーフとした「カブブ」です。

| 出身 | 奥多摩 |

| 性格 | 心優しい性格で、おっちょこちょいの天然キャラ。負けずギライな努力家でいつも何かに一生懸命。 |

| その他 | 最近株取引を始めた社会人4年目 |

「株=カブトムシ」というわかりやすいモチーフですが、キャラクターデザイナーは交通系ICのSuicaのペンギンや千葉県のマスコットキャラクター「チーバくん」を生み出したイラストレーターのひとりでもある坂崎千春氏。シンプルながらも万人に愛されるデザインが印象的です。

また、カブブは「最近株取引を始めた投資初心者」という設定であり、ユーザーにとっても親近感を覚える親しみやすいキャラクターとなっています。

その他のネット銀行のキャラクター

その他のネット銀行や、地方銀行のデジタルサービス専用のキャラクターもいくつか紹介します。

マネックス証券は、「ワン株」というサービス専用、岩手銀行やトマト銀行はデジタルサービス専用のキャラクターを設定しています。サービスごとにキャラクターを作ることで、ユーザーに愛着をもってもらえる可能性があります。

SNSなどにおけるキャラクターの活用事例

ここで、SNSでの広告塔としてすでに成功している銀行キャラクターの活用例をいくつか紹介します。

三井住友銀行(X)

X(旧Twitter)の公式アカウントのアイコンにもミドすけを設定しています。「ミドすけだよ!」といったお決まりのフレーズから始まる投稿が多く、「キャラクターが運用している」ような情報発信が特徴です。

三井住友銀行のXのフォロワー数は2025年10月時点で33万人を超えており、日々の投稿の多くが1万インプレッション以上を獲得しています。

投稿内容は金融情報だけでなく、季節のカレンダー画像やちょっとした豆知識など、ライトなものが多いのが特徴です。

その結果、「銀行=かたい」という固定観念をやわらげ、企業ブランドをより身近に感じられる役割を果たしています。

りそな銀行(X)

りそな銀行のキャラクターは「りそにゃ」としてX公式アカウントを開設しているほか、りそなグループのポスターやチラシなどにも数多く登場。他企業のキャラクターとコラボキャンペーンを実施するなど、まさにグループの顔として活躍しています。

みずほ銀行(Instagram、LINE)

みずほ銀行の「あおまる」は主にYouTubeやInstagramでの露出が多いです。

そのほか、LINEスタンプも数多く制作されています。あおまるを使用した無料スタンプは2025年10月時点で過去に17種類配信されており、人気のあったものや日常会話で使いやすいものを集めて有料販売もされています。

銀行のキャラクター活用で成功するポイント

ここまで各銀行のキャラクターを紹介してきましたが、キャラクターを導入すれば必ず成功するというわけではありません。成果を上げるには、戦略的な設計や継続的な運用が不可欠です。

ここでは、金融機関がキャラクターマーケティングで成果を上げるための4つのポイントを解説します。

ターゲットと伝えたい企業イメージを考える

キャラクター制作において最も重要なのは、誰に向けて、どんな印象を与えたいのかを明確にすることです。

若年層への親近感を狙うのか、地域密着の温かさを打ち出すのか。方向性によって、デザインのトーンも話し方(言葉遣い)もまったく変わります。

この設計が曖昧なまま制作を進めると、ターゲットに刺さらない、あるいは企業イメージと乖離したキャラクターが生まれてしまいます。

まず、伝えたい企業イメージから逆算してモチーフを選びます。動物をモチーフにする場合、それぞれの動物が持つイメージ特性を理解しておくことが重要です。

りそな銀行の「りそにゃ」はネコをモチーフにすることで親しみやすさを前面に出し、SNSでの人気獲得に成功しています。横浜銀行の「はまペン」は、海に面した横浜のイメージを生かし、地域密着型のブランディングを実現しています。

キャラクター制作を始める前に、ターゲットペルソナと企業が打ち出したいメッセージを言語化し、それに合致するモチーフと表現方法を選定しましょう。

トレンドに合わせたキャラクターにする

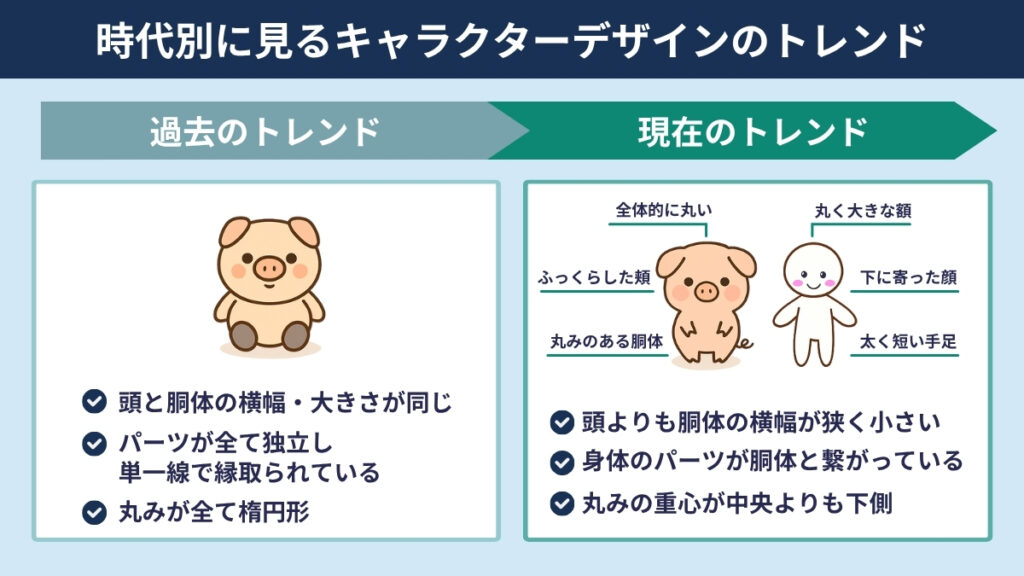

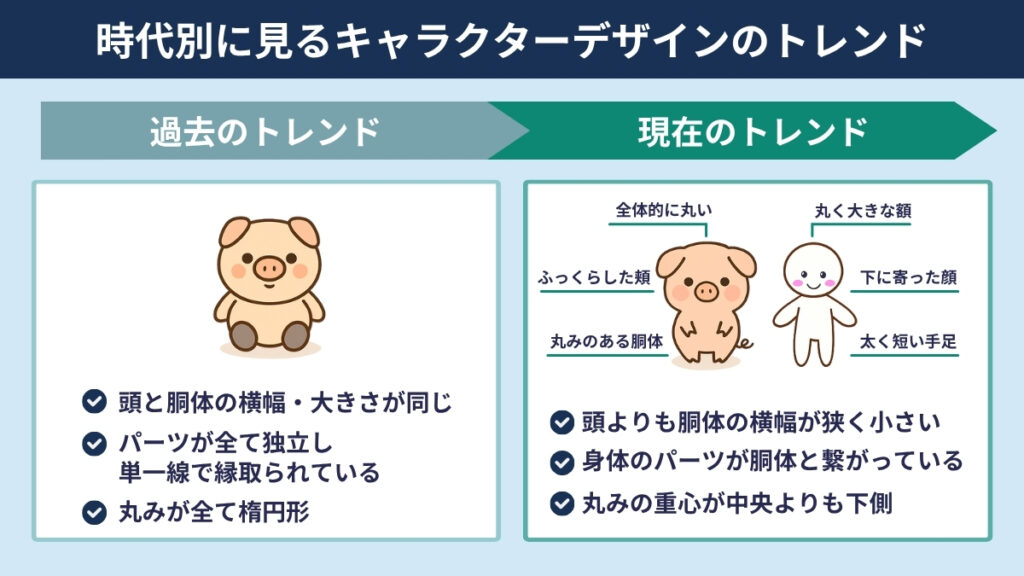

キャラクターデザインには時代ごとのトレンドがあり、それを無視すると「古臭い」印象を与えてしまいます。特に若年層をターゲットにする場合、デザインのトレンド感は認知拡大やSNSでの拡散に大きく影響します。

2010年代前半は「ゆるキャラブーム」が到来し、くまモンやふなっしーに代表されるシンプルで脱力感のあるキャラクターが人気を集めました。現在は頭よりも胴体が小さめのデフォルメデザインがトレンドです。

ただし、トレンドを追いすぎると数年後には時代遅れに見えるリスクもあるため、トレンド要素を適度に取り入れつつ、普遍的な魅力も兼ね備えたデザインが理想です。

また、10年、20年と長期運用するキャラクターの場合は、時代に合わせてマイナーチェンジを加える柔軟性も必要です。基本的なアイデンティティは保ちつつ、線の太さや配色、表情バリエーションを時代に合わせてアップデートしていきましょう。

グッズ・ぬいぐるみ化も考えたデザインに

キャラクターの魅力は、SNSだけでなくリアルの接点で体験できる点にあります。ぬいぐるみやノベルティ、着ぐるみとしての登場など、立体的な活用ができるかどうかも意識するのがポイントです。

地域イベントや店舗でのプロモーション、子ども向けイベントなどで着ぐるみとして登場させることを想定すると、立体化しやすいシンプルな造形が最適。複雑すぎる形状や細かい装飾が多いデザインは、着ぐるみにした際に再現が難しく、コストも高くなってしまいます。

本格的にキャラクターを展開する前に、実際にぬいぐるみや着ぐるみのモックアップを制作し、立体化した際の見え方を確認することをおすすめします。平面では気づかなかった問題点が明らかになり、デザインの微調整が可能です。

キャラクターを会社として育てる

キャラクターは「作って終わり」ではなく、継続的に露出し、顧客の記憶に刷り込んでいくプロセスが不可欠です。どんなに魅力的なキャラクターでも、社内が活用に積極的でなければ浸透しません。実際、キャラクターを制作したものの、活用されずにオフィスの入口に飾られているだけ、という状況に陥っている企業も少なくないのです。

各種SNSのアイコン、公式Webサイト、メールマガジン、店舗のポスター、窓口の案内資料、行員の名刺、ノベルティグッズなど、あらゆる場面にキャラクターを使用しましょう。

キャラクターは一朝一夕で浸透するものではありません。しかし、継続的な露出と戦略的な活用を積み重ねることで、やがて企業を象徴する強力なブランド資産へと着実に成長していきます。

金融機関の広報担当者様・マーケティング担当者様とお話しする中で、「昔作ったキャラクターは一応いるんですけどね、、」という言葉をよく耳にします。キャラクターは制作して終わりではありません。キャラクターをどう浸透させていくのか、この戦略作成と実行をやり切れるかが鍵となります。

金融機関のキャラクター制作はファイマケで!

ファイマケは、金融業界に特化したマーケティング支援会社です。キャラクター開発をはじめ、ブランド戦略設計からSNS運用までをワンストップで支援し、金融業界ならではの信頼性を損なわずに、親しみやすさを両立した発信を実現します。

制作チームには、金融マーケティングやブランディングに精通したスタッフが在籍。すべてのコンテンツは1級ファイナンシャル・プランニング技能士である代表・苛原が確認・監修し、品質を担保します。

「キャラクターを作りたいが、どこから手を付ければよいかわからない」

「既存キャラを効果的に活用したい」

といった課題も、金融領域に特化した知見をもとに解決可能です。

まずは無料相談で、貴社の課題や目指すブランド像をお聞かせください。ファイマケが、金融機関にふさわしい戦略的なキャラクターブランディングをともに設計します。

ファイマケでは大手金融機関のキャラクター制作実績がございます。ぜひ、お気軽にご相談ください!