銀行のオウンドメディア事例7選|成果につながる戦略・KPI・運用ノウハウを公開

銀行にとって、オウンドメディアはもはや“あればいい”施策ではなく、顧客との信頼関係を築き、地域や業界における存在感を高めるための必須チャネルとなりつつあります。

しかし実際には、「何を発信すべきかわからない」「記事を更新する余力がない」「継続しても成果が見えない」といった悩みを抱える担当者も少なくありません。

本記事では、金融機関に特化したコンテンツ支援を多数手がける筆者(ファイマケ代表・苛原寛)が、銀行の成功事例7選を厳選してご紹介。さらに、成果を阻む運用上の落とし穴や、継続的に効果を出すための設計・体制づくりまで、リアルな視点で解説します。

なおここで扱う「オウンドメディア」は、銀行が自社で運営するコラム・ブログ・インタビューなどの情報発信コンテンツ(SNSやメールマガジン等は対象外)を指し、検索流入やブランド信頼構築を目的としたWeb上の取り組みにフォーカスしています。

- オウンドメディアを立ち上げたいが、何から始めるべきか迷っている銀行関係者の方

- 更新が止まり、「このままで成果が出るのか」と不安を抱える広報・マーケティング担当者

- 他行の事例から、自行に活かせる切り口やコンテンツテーマを見つけたい方

- 成果につながる“仕組み”として、社内に運用体制を定着させたい方

オウンドメディアに取り組む銀行が増えている理由とは?

銀行業界におけるオウンドメディアの運用が急速に広がっている背景には、従来の営業手法の変化やデジタルシフト、そして競争環境の激化など複数の要因があります。これらの理由を踏まえ、なぜ多くの銀行が積極的にオウンドメディアに取り組んでいるのかを詳細に解説していきます。

実際の運用現場で起きている課題や効果、そしてマーケティング戦略の変化を含めて理解することで、自社に最適なメディア戦略を描くヒントになるでしょう。

オンラインでの顧客接点強化が必要な時代だから

近年、銀行の店舗窓口での対面サービスは年々減少傾向にあります。これはネットバンキングやモバイルアプリの普及により、顧客が自宅や外出先で簡単に取引できるようになったためです。その結果、従来のような店舗を介した信頼関係の構築が難しくなり、顧客との接点を失うリスクが高まっています。

こうした状況のなか、銀行は顧客との新しい接点づくりが急務となっており、オウンドメディアが重要な役割を担っています。金融商品やサービスの説明だけでなく、生活に密着したマネー知識や資産形成のアドバイスを定期的に発信し、顧客の疑問や不安を解消することでオンライン上でも信頼感を育みやすくなります。

さらに、コメント欄や問い合わせフォームを設置するなど、双方向コミュニケーションを促進する施策も増加中です。これにより、オンライン上での顧客ロイヤルティを高めるだけでなく、新規顧客の獲得にもつながっているのが現状です。

競合と比較してブランド価値や専門性で差別化を図るため

低金利政策の長期化やフィンテック企業の参入により、銀行業界の競争環境は一段と厳しくなっています。商品やサービス自体の差別化が難しくなっている中、銀行各社は自社のブランド力や専門知識を活かした発信を強化する時代に突入しました。

オウンドメディアを通じて、地域に根差した活動報告やCSRの取り組み、ファイナンシャルプランナーによる専門的なコラムを掲載することで、「ただの金融機関」ではなく「信頼できるパートナー」としての立ち位置を明確にしています。

このようなコンテンツは単なる宣伝ではなく、ユーザーの問題解決や価値提供を目的としているため、閲覧者の満足度を高めやすい特徴があるといえるでしょう。さらに、銀行特有の堅苦しいイメージを和らげる工夫として、親しみやすいキャラクターや動画コンテンツを導入するケースも増えており、ブランドの個性を際立たせる効果が見られます。

この差別化戦略は長期的な顧客関係構築に不可欠であり、競争激化の中で生き残るための必須要素となっています。

SEOを活用した顧客獲得が重要になっている

スマートフォンやパソコンの普及により、金融商品やサービスを検討する際にユーザーが自ら積極的に情報を検索するケースが増加しています。特に若年層や新規顧客は、銀行の窓口に足を運ぶ前にネット上で十分に情報収集を行うため、検索エンジンからの自然流入が重要な顧客接点となっています。

このため、銀行はオウンドメディアのコンテンツをSEO(検索エンジン最適化)に基づいて企画・制作し、ユーザーの疑問やニーズに的確に応える記事や解説を充実させています。例えば「住宅ローンの選び方」や「NISAの基礎知識」といった具体的なキーワードを狙ったコンテンツは、多くの潜在顧客をサイトに誘導する効果が高いです。

これにより、問い合わせや申し込み数を増やすことが可能になります。また、SEOを意識したコンテンツは一度公開すると長期間にわたり集客を見込めるため、短期的なキャンペーンだけでなく中長期的なマーケティング戦略の軸としても活用されています。

今後も金融業界におけるオンライン検索の重要性はさらに高まる見込みであり、オウンドメディアを活用したSEO対策は不可欠な施策となっています。

ファイマケ代表 苛原寛

ファイマケ代表 苛原寛オウンドメディアは単なる情報提供だけでなく、顧客の疑問を解消し、長期的な関係構築に貢献します。

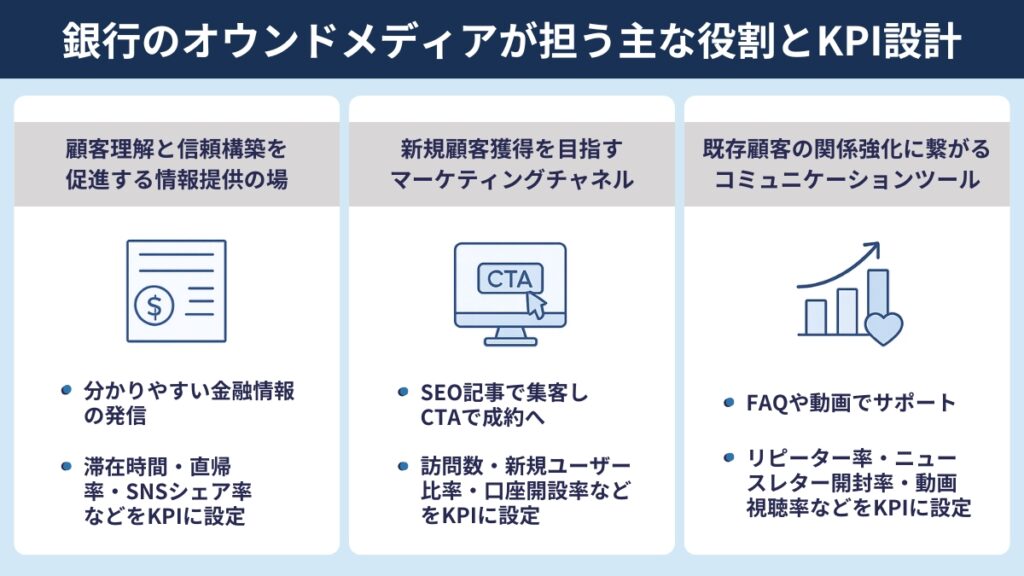

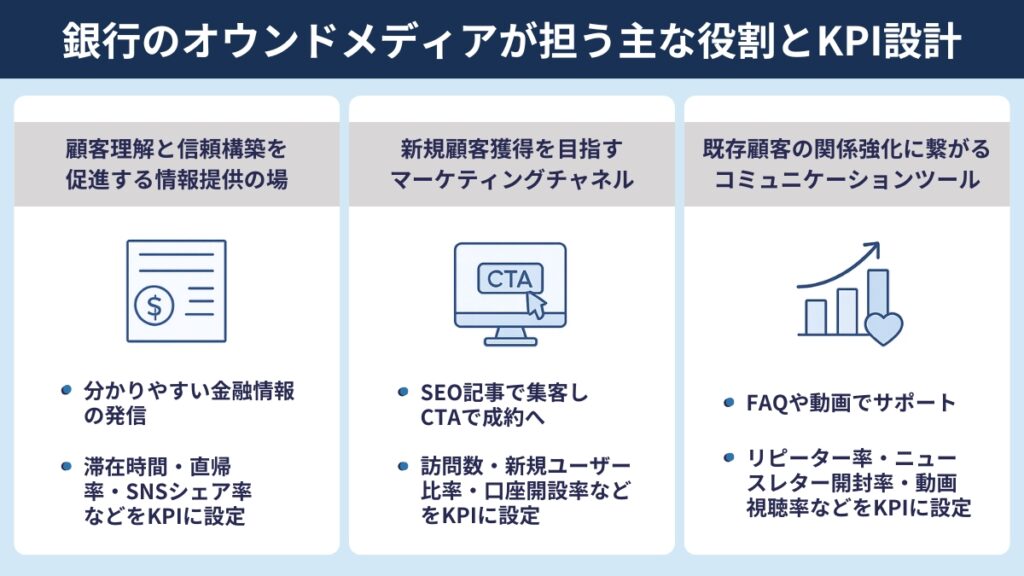

銀行のオウンドメディアが担う主な役割とKPI設計

銀行のオウンドメディアは、顧客との信頼関係構築や新規顧客獲得、既存顧客のロイヤリティ向上など多様な役割を担っています。これらの役割を明確にしたうえで、適切なKPI(重要業績評価指標)を設定し、成果を測定・改善していくことが成功の鍵となります。

顧客理解と信頼構築を促進する情報提供の場

銀行のオウンドメディアは、専門的かつ複雑な金融情報を、顧客にとって理解しやすく噛み砕いて伝える役割を担います。金融商品はその特性上、難解な部分が多く、利用者が不安や疑問を抱きやすい分野です。そのため、初心者や若年層にも配慮した分かりやすい解説記事や、実際の生活に役立つお金の知識を丁寧に発信することが信頼獲得に直結します。

たとえば、家計管理のコツや資産運用の基礎知識、税金の仕組みなど、日常生活に根差したテーマは顧客の共感を得やすく、リピート訪問やシェアにもつながります。また、FAQ形式や動画コンテンツの導入も理解促進に効果的です。

この役割の成果を測るKPIには、記事の平均滞在時間や直帰率、ページ内でのスクロール率、さらにコンテンツの保存数やSNSでのシェア数が含まれます。

なお、実務指標としては記事の平均滞在時間「60〜90秒以上」、直帰率「70%以下」が一つの目安とされ、SNSシェア率や保存率が高いコンテンツほど購買検討前段階のエンゲージメント形成に有効です。ファイマケでは、これらKPIの推移を定点観測しながら「インサイト訴求型コンテンツ→課題解決型コンテンツ→商品訴求型コンテンツ」と読者タッチポイントを段階的に設計することにより、金融機関における信頼醸成とナーチャリングの両立を実現しています。

これらの指標が高ければ、ユーザーが内容を価値ある情報として受け取り、銀行のブランドに対する信頼感が深まっている証拠となります。

専門的な金融情報を顧客目線で噛み砕き、わかりやすく届けることが信頼構築の鍵です。質の高いコンテンツはブランド価値を高め、顧客の長期的な関係構築に寄与します。

新規顧客獲得を目指すマーケティングチャネルとしての役割

オウンドメディアは、銀行のサービスや商品に関心を持つ潜在顧客を引きつけ、実際の申し込みや問い合わせにつなげる重要なマーケティングチャネルです。SEOを意識した記事作成により、ユーザーが検索エンジンを通じて自然にサイトに流入しやすくなります。特に「住宅ローンの選び方」「初めての投資信託」など、ユーザーの具体的な悩みや関心に合わせたテーマ設定が効果的です。

記事の最後に設置するCTA(Call To Action、行動喚起)のボタンやリンクのクリック率は重要な評価ポイント。問い合わせフォームや資料請求、口座開設ページへの導線がわかりやすいことがコンバージョン率向上に直結します。

KPIとしては、サイト全体の訪問数(セッション数)、新規ユーザー数、問い合わせフォームの送信件数、資料請求数、口座開設数などを設定し、分析します。これらを継続的にモニタリングしながら、ユーザー行動を分析してコンテンツの内容や導線設計を改善していくことが重要です。

以下に、金融機関のオウンドメディア運営におけるKPI水準の目安を記載します(BtoCメディア規模・集客チャネルによって変動はありますが、一般的なベンチマークとして活用可能なレンジです)

| 指標 | 一般的な目標値の目安 |

| 月間訪問数(Sessions) | 1〜3万/月 → 初期 / 5万〜10万/月 → 成功ライン |

| 新規ユーザー比率 | 60〜75% |

| 平均滞在時間 | 60〜90秒以上 |

| 直帰率 | 60〜70%以下 |

| CTAクリック率 | 1.0〜3.0% |

| 問い合わせ送信率 | 0.2〜0.5% |

| 資料請求率 | 0.2〜0.5% |

| 口座開設率(CVR) | 0.1〜0.3% |

オウンドメディアは銀行の新規顧客獲得に不可欠なチャネル。質の高いコンテンツと適切な導線設計が、ユーザーの行動を促進し、効果的な集客につながります。継続的な改善が成功の鍵です。

既存顧客の関係強化に繋がるコミュニケーションツール

銀行は新規顧客の獲得だけでなく、既存顧客との長期的な関係構築も重要な経営課題です。オウンドメディアは、顧客のライフステージやニーズの変化に寄り添った情報提供を通じて、満足度向上と離脱防止に貢献します。たとえば、税制改正や社会保障の最新情報、季節ごとの資産運用のポイントなどタイムリーな情報配信は顧客からの信頼をさらに深める効果があります。

また、特定の金融商品やサービスの使い方を丁寧に解説する記事、FAQ、動画コンテンツを充実させることで、顧客が自己解決しやすくなる環境を整備することも重要です。こうした情報提供がカスタマーサポートの負担軽減にもつながります。

この役割のKPIには、リピーター率や会員ログイン率、ニュースレターの開封率、動画視聴数、コンテンツの共有・コメント数など、顧客のエンゲージメントを測る指標が含まれます。これらを通じて、顧客が積極的に情報を利用しているか、銀行との関係が強化されているかを定量的に把握できます。

以下は、銀行のオウンドメディアや会員制情報プラットフォームにおけるエンゲージメント指標の例です。

| 指標 | 目安となる数値レンジ | 備考 |

| リピーター率(再訪率) | 25〜40% | BtoC情報メディアの場合 |

| 会員ログイン率 | 15〜30% | 会員基盤型サイト(月間) |

| ニュースレター開封率 | 20〜30%(一般)/30〜50%(金融) | 金融系は比較的高い傾向 |

| CTR(メール内クリック率) | 2〜5% | 10%超は優良ライン |

| 動画視聴完了率 | 20〜40% | 30%超で高い没入度 |

| コンテンツ共有率 | 0.3〜1.0% | SNSシェア・LINE送信等 |

| コメント投稿率 | 0.1〜0.5% | 高い参加性を測る指標 |

結果として、オウンドメディアが良好なコミュニケーション基盤として機能することで、長期的な顧客ロイヤリティ向上に繋がり、収益の安定化にも貢献します。

銀行のオウンドメディア成功事例7選

銀行のオウンドメディアは、顧客との信頼関係構築や新規顧客獲得に不可欠な存在です。ここでは、多様なターゲット層と目的に応じて成功を収めている7つの銀行オウンドメディア事例を深掘りします。

各メディアの戦略、コンテンツ、ターゲット層、そして具体的な成功要因を分析し、貴社のオウンドメディア戦略立案に役立つヒントを提供します。

| メディア名 | 運営銀行 | 主要ターゲット層 | 主なコンテンツテーマ | 提供価値 | URL |

| 大人のための金融知識 | 七十七銀行 | 銀行ユーザー、投資や金融に関心のある層 | 資産運用、相続、ローン、老後資産 | 教育やローンなどの身近な話題、金融知識を身につけられる | https://www.77bank.co.jp/financial-column/ |

| UpU(アップユー) | 三菱UFJ銀行 | 学生・新社会人、10代後半~20代 | 自己投資、キャリア、ライフスタイル、グルメ、ファッション、レジャー | 金融を「自己投資」として位置づけ、若年層との接点構築 | https://www.bk.mufg.jp/column/index.html |

| おかねアカデミー | みずほ銀行 | 幅広い層、ライフイベント・お金に関心のある層 | お金、ライフイベント、キャリア、貯蓄 | お金に関する知識を幅広く発信、ブランドイメージ向上 | https://www.mizuhobank.co.jp/academy/index.html |

| りそなBiz Action | りそな銀行 | 中小企業経営者、ビジネスパーソン | 経営戦略、経理財務、人事労務、DX、SDGs、国際ビジネス | 法人顧客の課題解決支援、ビジネスパートナーとしての価値提供 | resona-biz.jp/ |

| Money VIVA(マネービバ) | 三井住友銀行 | 金融リテラシー向上志向の一般消費者 | お金の豆知識、資産運用、家計管理、ライフイベント | 短尺・分かりやすいコンテンツ、金融学習のハードル低減 | www.smbc.co.jp/kojin/money-viva/ |

| 公式ブログ | ソニー銀行 | 金融商品関心層、資産形成層、既存顧客 | 金融商品、経済動向、社会貢献活動、体験談 | 信頼性の高い情報、多角的な視点、ブランド価値向上 | blog.sonybank.jp/ |

| ハマシェルジュ | 横浜銀行 | 個人の家計管理・資産形成関心層、地域住民 | 家計管理、資産運用、ローン、退職金 | 地域密着、お金と暮らしに寄り添う情報提供 | www.boy.co.jp/column/ |

七十七銀行:大人のための金融知識

七十七銀行のオウンドメディア「大人のための金融知識」は、30〜60代の働く大人に向けて資産形成の学び場を提供する金融コラムサイトです。最大の特徴は、銀行ならではの信頼性と専門性を保ちながらも、金融初心者でも理解しやすいやさしい語り口と図解中心の構成にあります。

七十七銀行のメディアの主な特徴は以下の通りです。

・人生設計に寄り添ったテーマ設計

「資産運用」「老後資産」「教育」「相続」など、ライフステージに応じた悩み・関心に沿ったカテゴリ。将来のお金に備える“金融リテラシー入門メディア”という位置づけです。

・銀行目線の正確で安心できる情報

記事はファイナンシャルプランナー監修や執筆が基本。税制・年金・口座開設関連など、誤情報が許されないテーマを信頼感ある情報として届けています。

・視覚的な図・表・シミュレーションが豊富

複雑になりがちな制度解説(iDeCo、NISA、相続税など)も、図解・チャート・事例計算を使うことで直感的に理解できる構成になっているのが特徴です。

メディアの成功した要因はいくつもありますが、ユーザーファーストの分かりやすさと専門性を両立している点が特筆すべき点といえるでしょう。

ここでは、ファイマケの苛原寛が執筆・監修した七十七銀行の記事の例をご紹介します。

七十七銀行の「iDeCoとNISAは併用可能!併用時のポイントと注意点を解説」は、両制度の違いと併用メリットを初心者にもわかりやすく解説した良質なコンテンツです。

iDeCoは老後資金形成に特化し掛金が全額所得控除になる一方、NISAは運用益が非課税となり資産の流動性にも優れています。併用すれば節税効果を最大化できますが、無理な拠出は家計を圧迫するため注意が必要です。

記事では年代別に優先すべき制度を提示し、30〜40代はNISA、50代はiDeCo、老後資金形成期を過ぎた60代はNISAが適していると整理。さらに資金計画や商品選びのポイント、生活費3〜6カ月分の現預金確保など実践的なアドバイスも紹介されています。視覚的な図解やシミュレーションで制度への理解促進と行動喚起につながる内容といえるでしょう。

三菱UFJ銀行:UpU(アップユー)

三菱UFJ銀行の「UpU(アップユー)」は、学生・新社会人をメインに、10代後半から20代のあらゆる行動を「自己投資」として捉え、人生を今よりワンランクアップすることを目指す方のためのWebメディアです 。金融関連の情報だけでなく、キャリア、ライフスタイル、グルメ、ファッション、レジャーなど、人生をより豊かにするための幅広いコンテンツを無料で提供している点が特徴です。

UpUのメディアの主な特徴は以下の通りです。

・若年層の自己投資に特化したテーマ設計資産運用やローン、キャッシュレス、経済・お金の基礎、家計管理など、学生〜社会人初期が直面する悩みに沿ったカテゴリを用意。結婚・出産・家の購入といったライフイベントキーワードも用いて将来設計をサポートしています。

・銀行目線の正確で安心できる情報提供コンテンツは記事執筆にはファイナンシャルプランナー等の有資格者が起用されています。例えば「160万円の壁」記事では社会保険労務士などが執筆し、税制改正を正しく解説しています。

・幅広いライフスタイル記事と図解・動画の活用金融以外にキャリア、ファッション、グルメ、レジャーなど若者の関心に寄り添う記事を無料公開。複雑な制度解説ではグラフやチャート、具体例を使い、動画コンテンツも取り入れて直感的に理解できるよう工夫しています。

UpUの代表的コンテンツの一つが、税制改正で注目される「160万円の壁とは?103万円の壁からいつ変わる?メリット・注意点も解説」の記事です。従来、給与所得控除55万円と基礎控除48万円の合計103万円までは所得税がかからず、この枠を超えないよう働き時間を抑える103万円の壁が問題になっていました。

記事では令和7年度税制改正により基礎控除が95万円に上乗せされ、給与所得控除65万円と合わせ非課税枠が160万円に引き上げられる経緯を分かりやすく解説。図解や動画を用いた直感的な解説とSEOを意識した人気記事ランキングで、銀行のオウンドメディアとしてPVと信頼性を高めています。

みずほ銀行:おかねアカデミー

みずほ銀行の「おかねアカデミー」は、個人の金融リテラシー向上を目的とした情報提供プラットフォームです。若手社会人、子育て世代、資産形成層、退職準備層といった幅広いライフステージに応じた多岐にわたるテーマを扱っているため、非常に幅広い顧客層の金融知識向上に貢献しています。

おかねアカデミーの主な特徴は以下の通りです。

・トップページでは「人生を支えるおかねのあれこれ」を掲げ、貯蓄・資産、キャリア・転職、税金・出費、ウェルビーイングなどライフステージに沿ったカテゴリを用意しています。

・専門家による正確な情報を届ける平均値と中央値の違いを正しく説明し、金融データや法制度をきちんと整理して解説しているので、安心して読むことができます。

・図表や事例で理解しやすい構成平均的な生活費をカテゴリ別に表で示すなど、グラフやシミュレーションを活用して読者が直感的に理解できるよう工夫しています。

おかねアカデミーの成功は、データに基づいた客観性と実生活への具体的な落とし込みにあります。例えば「貯蓄の平均値と中央値とは?20代から50代までの平均貯蓄額や老後に必要な金額も解説!」の記事では、平均値だけでなく中央値を説明し、統計の偏りに気づかせてくれます。

さらに年代別のデータを提示し、支出内訳や生活費を表で可視化。月収の10〜15%を目標に積み立てるなど具体的な貯蓄目安を示し、退職後に必要な資金額を社会保障との差額から算出して将来設計を促しています。統計解説とライフステージ別アドバイスを組み合わせ、読者が自分ごととして考えられる内容に仕上げている点が、オウンドメディアとしての信頼と支持につながっています。

りそな銀行:りそなBiz Action

りそな銀行の「りそなBiz Action」は、経営戦略、経理財務、人事労務、DX、SDGsなど、経営者や従業員のビジネスに役立つ情報を企画・配信するメディアです。りそな銀行とお取引のないお客さまでも利用可能なオープンサイトであり、主に中小企業の経営者やビジネスパーソンをターゲットとしています。

りそなBiz Actionの主な特徴は以下の通りです。

・経営者・従業員向けのビジネス情報サイト

りそなBiz Actionは、りそな銀行が運営する情報提供サイトで、企業のビジネス(Biz)をより良くする行動(Action)につながる情報を届けることを目的としています。

・幅広いテーマをカバー

経営戦略、経理財務、人事労務のほか、DXやSDGsといったトレンドテーマまで、経営者と従業員が知っておくべき内容を網羅しています。

・多彩なコンテンツ形態

サイトにはコラム、マーケット情報・レポート、お役立ち資料、セミナーなど複数のコーナーがあり、経営に役立つ情報収集をしやすい設計になっています。

りそなBiz Actionの「あなたの会社はどのタイプ?社員の年齢構成」の記事では、自社の年齢構成を分析するために役立つ4つのタイプを紹介しています。

まず、若手社員が多くベテランが極端に少ない「ピラミッド型」は、ベンチャーに多く、若手の成長や決断の速さがメリットですが、管理層の不足や中堅・ベテランに負担が集中するリスクがあり、キャリア採用や育成が必要と指摘します。ビジネス課題の解決をサポートする姿勢が、ビジネスパーソンから支持されている要因と言えるでしょう。

三井住友銀行:Money VIVA(マネービバ)

三井住友銀行の「Money VIVA(マネービバ)」は、「マネーを楽しむ学びの場」をコンセプトに、日常生活で使えるお金の豆知識から、これからのマネープランに役立つ資産運用の基本までを、1コンテンツ数分程度で閲覧できる記事や動画で提供しています。ターゲットは、金融リテラシーを向上させたい一般消費者、特に通勤時間や家事の合間など、スキマ時間で手軽に学びたい層です。

Money VIVAの主な特徴は以下の通りです。

・イラストや図解でわかりやすくMoney VIVAはイラストや図表を多用し、投資や家計など初心者向けのテーマを分かりやすく解説しています。専門用語もやさしい言葉で説明しているので、初めてお金の学びに触れる人でも安心して読めます。

・幅広いテーマを扱う学びの場資産運用・家計管理・年金・保険にとどまらず、結婚や子育てといったライフイベント、さらには食や旅行といったコラムまで幅広い情報を掲載している点が特徴です。毎日の暮らしを楽しくする“お金の学び場”として親しまれています。

・読者目線の企画とフィードバック活用読者アンケートやインタビューを行い、興味関心に応じたコンテンツを企画・更新していることも強みです。記事内には三井住友銀行の関連サービスページへのリンクも配置し、読者の行動につなげています。

Money VIVAが支持される理由は、専門的な情報と身近な視点を両立している点にあります。例えば「つみたてNISAの金額変更をしたい!変更する場合のタイミングと注意点を抑えよう」では、キャラクターのたておさんとFPの対話形式で金額変更の可否や手続きの流れを解説し、非課税投資枠が年40万円・月3万3,333円までであることや、家計の変化や銘柄の増減に応じて金額を調整すべきタイミングを丁寧に紹介しています。

こうした具体的で実用的な情報提供と、読者の不安に寄り添う語り口が信頼を生み、銀行のサービス導線とも連動していることがメディア成功の要因と言えるでしょう。

ソニー銀行:公式ブログ

ソニー銀行の公式ブログは、円預金、外貨預金、投資信託、住宅ローン、FXなど様々な金融商品に関する情報に加え、経済動向、サステナビリティ活動など幅広いテーマを発信しています。ターゲットは、金融商品に関心のある個人、資産形成や運用に関心のある層、海外渡航を検討している層、そしてソニー銀行の既存顧客です。

・カテゴリ分けが明確「ふやす(資産運用)」「つかう(Sony Bank WALLET活用)」「ためる(貯蓄)」など、目的別のカテゴリが整備されています。初心者向けの「はじめて篇」や海外・国内別のSony Bank WALLET特集もあり、自分に合った記事を探しやすいです。

・旅や暮らしを彩る実用情報が豊富海外・国内でSony Bank WALLETを使う体験記や旅行先別の情報など、銀行サービスを活用した旅の楽しみ方を紹介しています。銀行のサービスを日常やレジャーに結びつける記事が多い点も魅力です。

・初心者にやさしい金融知識を提供外貨預金や投資信託など金融商品の基本を分かりやすく解説し、記事内でSony Bankのサービスをリンクしています。最新情報やキャンペーンも随時紹介され、読者が無理なく学べる構成になっています。

ソニー銀行公式ブログの魅力は、専門性と実用性を兼ね備えた記事構成にあります。外貨預金の記事「外貨預金とは?特徴やメリット・デメリット、注意点まで徹底解説! 」では、外貨預金の基本を初心者にも理解できるよう丁寧に説明しています。

例えば円預金との違いを明確にし、外貨預金は元本も利息も外貨で行い、為替レートの変動が利益・損失に直結することを具体例で示します。こうしたバランスの取れた情報提供が、読者の信頼と行動促進につながっていると言えるでしょう。

横浜銀行:ハマシェルジュ

横浜銀行の「ハマシェルジュ」は、「あなたのお金と暮らしのそばに。」をテーマに、資産運用やつみたてNISA、退職金、ローン、銀行の便利なサービスなど、お金と暮らしのコラムサイトとして運営されています。ターゲットは、個人の家計管理や資産形成に関心のある層、特に横浜銀行の顧客や地域住民です。

・暮らしに寄り添うテーマ設定サイトのメインテーマは「あなたのお金と暮らしのそばに。ハマシェルジュ」で、家計管理や資産形成、つみたてNISA、退職金、住宅・マイカー・カードローンなど日常と密接に関わる幅広いトピックを扱っています。

・タグやカテゴリーが充実記事には「#投資信託」「#NISA」「#退職金」など多くのタグが設定されており、読者は知りたいテーマを簡単に横断できる構造になっています。また新着記事や人気記事、ピックアップなどの導線があり情報を探しやすいです。

・専門家監修で信頼性を重視します各記事は税理士やファイナンシャルプランナーなど専門家が監修しており、サイト全体で「一般的な情報提供を目的とし、最終判断は読者自身が行う」ことを明記。安心して参考にできるよう配慮されています。

「退職金にも税金がかかる?おさえておきたい種類や計算方法を分かりやすく解説」の記事では、複雑な制度を初学者でも理解できるよう構成されています。冒頭で退職金にも所得税・住民税が課税されることと、給与と異なる計算方法を採用する理由を示し、本題を「税の種類」「税制優遇」「計算方法」の3つに分けます。

まず所得税と住民税の違いを表にまとめ、退職金は分離課税や退職所得控除によって税負担が軽減されると説明。次に勤続年数ごとの控除額や計算式を示し、15年・25年・30年の具体例で実際の課税額を算出しています。専門家監修による正確性とわかりやすい図表・例示が、読者の信頼を高めるメディア成功の要因といえるでしょう。

銀行オウンドメディア運用で陥りがちな失敗とその回避法

銀行がオウンドメディアを立ち上げたものの、十分な成果が得られず運用が停滞してしまうケースは少なくありません。その背景には、メディアの目的やKPIの不明確さ、ターゲット設計の曖昧さ、更新体制の不備など、いくつかの典型的な落とし穴があります。

ここでは、よくある失敗とその回避策を紹介します。

社内報化して読者の関心をなくしてしまう

銀行オウンドメディアでよく見られる失敗のひとつが、コンテンツの「社内報化」です。これは、誰に向けて書いているのかが不明確なまま、組織内の出来事や取り組みを発信してしまい、結果として社外の読者に響かない状態を指します。記事の内容やトーンが硬すぎたり、自社の姿勢を一方的に伝えるものばかりになると、メディアとしての魅力は薄れていきます。

回避するためには、明確なペルソナ設計が不可欠です。たとえば、「住宅ローンに興味を持つ30代前半の共働き世帯」や「資産形成を始めたい20代社会人」など、具体的な読者像を定めることで、言葉遣いや話題の選び方も自然と変わります。

また、記事ごとに「読者が得られるベネフィット」を意識し、あくまで“顧客起点”のトーンに仕上げることが重要です。

顧客視点を忘れず、誰に向けて何を伝えるのか明確にすることが重要。社内視点に偏ると魅力が半減するため、常に外部読者のニーズに応える姿勢が求められます。

KPIが曖昧なまま運用し、評価が形骸化するリスク

「とりあえず始めてみた」オウンドメディアが陥りがちなのが、KPI設計の曖昧さです。目的と成果指標が不明確なまま運用を続けると、何をもって成功なのかが見えなくなり、評価が属人的・感覚的なものにとどまってしまいます。結果として、経営層からの理解や予算も得られず、早期に縮小・停止へと追い込まれるリスクがあります。

これを防ぐには、メディアの目的を「認知拡大」「リード獲得」「エンゲージメント向上」などに分解し、それぞれに対応する具体的なKPIを設定することが第一歩です。たとえば、認知であれば月間PV数やSNSでのシェア数、リード獲得であれば問い合わせ件数や資料請求数が該当します。

SEOや更新体制が不十分なまま発信してしまう

立ち上げ当初は意欲的に記事が更新されていても、時間の経過とともに更新が滞り、メディアが“放置状態”になる例も少なくありません。また、SEOやSNSなど外部導線の設計が不十分なために、せっかくのコンテンツが誰にも届かず、成果を上げられないという課題もあります。

このような失敗を防ぐには、まずSEO観点での設計が必須です。検索ニーズを反映したキーワード調査を行い、記事タイトルや見出し、メタ情報を最適化することで、検索流入を着実に増やせます。また、記事をSNSやメールマガジンなどに連携させることで、ユーザーとの複数の接点を作ることも重要です。

加えて、記事更新の体制をあらかじめ整えておくことも大切です。社内の編集チームや外部ライターとの分業体制、定期的なコンテンツ企画会議など、持続可能な仕組みづくりが継続のカギとなります。更新頻度が下がると読者の関心も離れていくため、「週に1本」など具体的な目標を設定するのも効果的です。

オウンドメディア運用において最も重要なのは「継続性」と「戦略的なSEO対策」です。初動の熱量だけでなく、計画的なキーワード選定や定期的な更新体制の構築が不可欠です。また、社内のリソース配分や外部パートナーとの連携を明確にし、情報の質と量を安定的に保つことが成功に直結します。SNSやメールマガジンとの連携で多角的な接点を作り出し、ユーザーのニーズに応え続ける姿勢がブランド信頼を高め、長期的な顧客獲得につながります。放置せず、PDCAサイクルを回す運用が、成果を最大化する鍵です。

株式会社ファイマケでは金融業界に特化したマーケティング支援を提供しています。

オウンドメディアもご相談可能なため、興味をお持ちの方はお問い合わせからご連絡ください。

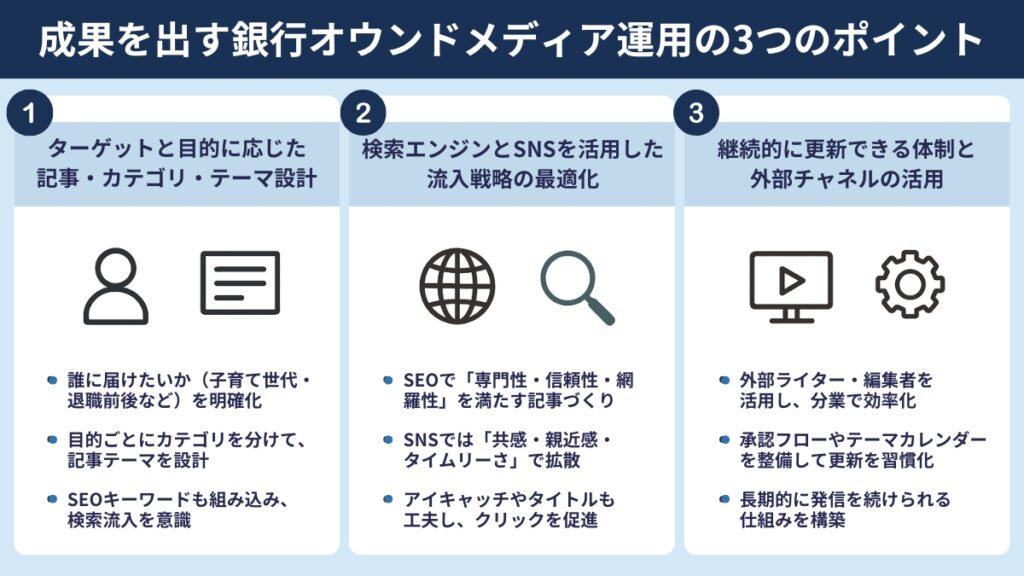

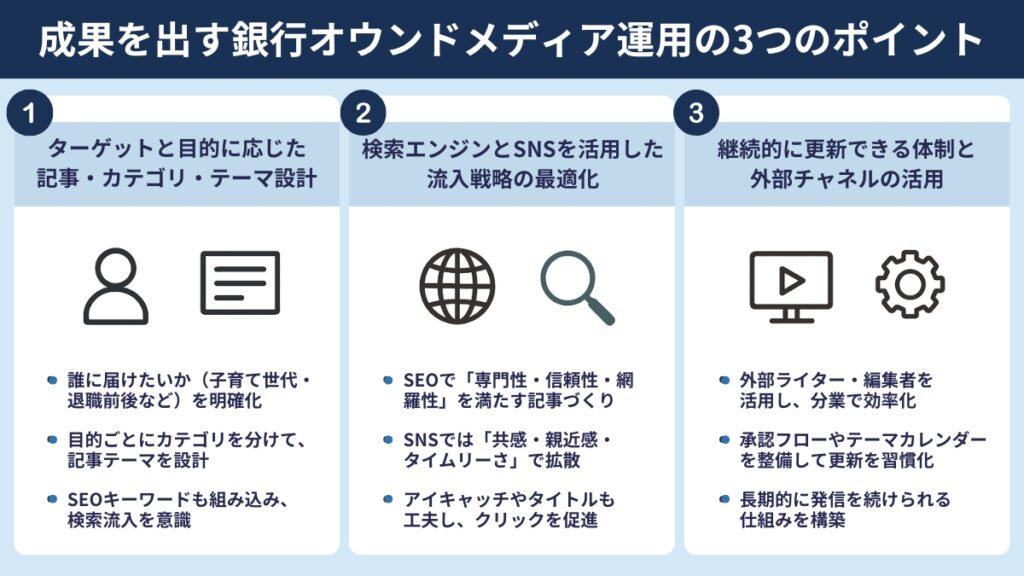

成果を出す銀行オウンドメディア運用の3つのポイント

銀行がオウンドメディアで成果を上げるには、ただ情報を発信するだけでは不十分です。ユーザー視点に立った設計や、社内外の体制づくり、検索エンジンやSNSとの連動など、複数の要素を戦略的に組み合わせることが求められます。ここでは、特に重要な3つの視点に絞って解説します。

ターゲットと目的に応じた記事・カテゴリ・テーマ設計

オウンドメディアの成否は、初期設計でほぼ決まると言っても過言ではありません。特に重要なのが、ターゲット設定とそれに基づいたカテゴリ・記事テーマの構成です。

例えば、「子育て世代の住宅ローン検討層」「退職を視野に入れた資産形成層」など、具体的なペルソナを描くことで、どのようなテーマが関心を引くかが見えてきます。

また、カテゴリは目的ごとに整理しましょう。「金融知識の啓発」「サービス理解の促進」「信頼構築によるブランド向上」など、メディアの役割を細分化し、それに応じたコンテンツ群を用意することで、読者は目的に応じてサイト内を回遊しやすくなります。

また、SEOを意識したキーワード設計も並行して行い、検索エンジンからの流入導線も構築しましょう。

検索エンジンとSNSを活用した流入戦略の最適化

どれほど良質な記事を用意しても、読者に届かなければ意味がありません。銀行のオウンドメディア運用においては、検索エンジンとSNSを両軸で活用した流入戦略が不可欠です。まずSEOにおいては、ユーザーが実際に検索しそうなキーワードを起点に構成を練り、タイトルや見出し、本文中に自然に組み込むことが基本となります。

Googleがサイトやコンテンツを評価するための基準である「専門性・信頼性・網羅性」を担保することも、上位表示には欠かせません。

一方で、SNSでは検索とは異なり、「共感性」「親近感」「タイムリーさ」が重視されます。記事公開後はX(旧Twitter)やInstagram、LINEなどのチャネルを通じて拡散し、興味を持ってくれた読者を自然にサイトへ誘導する工夫が必要です。

また、タイトルやアイキャッチのデザインもSNS上でのクリック率に大きく影響するため、視覚面でも設計の工夫が求められます。これらの導線設計は、単発ではなく記事単位・テーマ単位で継続的にPDCAを回すことが、安定した成果へとつながります。

継続的に更新できる体制と外部チャネルの活用

立ち上げ直後は熱意を持って記事が更新されていても、次第に更新頻度が落ち、結果としてメディアが放置されてしまうケースは少なくありません。オウンドメディアで成果を上げるには、単発の取り組みではなく、持続的に記事を生み出せる体制を整えることが欠かせないでしょう。

たとえば、記事の企画・執筆・編集を内製に依存せず、外部ライターや編集者を組み合わせた分業体制を導入することが効果的です。さらに、社内での確認・承認フローをあらかじめ整備しておくことで、公開までのスピードと品質を両立できます。

また、更新が滞らないようにテーマカレンダーを設けたり、定期的な編集会議で進捗を管理することも有効です。こうした仕組みを初期段階から設計しておくことで、継続的な発信が可能となり、長期的な成果へとつながります。

銀行のためのオウンドメディア支援ならファイマケ!

オウンドメディアの運用は、単なる情報発信ではなく、戦略的に設計・改善を重ねていく中長期の取り組みです。特に銀行の場合、法規制や社内承認プロセスの複雑さ、金融特有の専門性と生活者目線のバランスなど、他業種にはない課題を多く抱えています。

株式会社ファイマケは金融業界に特化したマーケティング支援会社として、これまでに2,000本以上の金融Webコンテンツ制作を実施。メディア戦略の立案から記事制作、編集体制の構築、KPI設計まで一貫してサポートし、成果に直結する運用を実現します。

コンテンツはFPなどの有資格者が執筆し、代表で1級ファイナンシャル・プランナー資格を持つ苛原が全体を監修。内容の正確性・信頼性を担保しながら、読者に伝わりやすい記事を提供します。

銀行特有の承認フローや社内外の連携も含めて伴走支援できるのが強みです。初めての立ち上げはもちろん、リニューアルや改善のご相談にも柔軟に対応いたします。オウンドメディアに関するお悩みがあれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。