金融機関のWebマーケティング、何から始める?手法・事例・外注のコツをわかりやすく解説

新NISA制度の導入、若年層の店舗離れ、そして急速に進行するデジタル化。従来の営業手法や紙媒体中心の広報活動では、顧客との接点を維持するのが難しくなっているのが実情です。

こうした状況を打破するカギとして注目されているのが、Webマーケティングの活用です。しかし「どの施策から始めれば良いのか?」「法規制にどう対応するべきか?」など、悩んでいる担当者も少なくありません。

本記事では、金融業界向けのWebマーケティングを専門に支援する筆者が、基本的な考え方から具体的な施策、成功事例、そして外注時のポイントまでをわかりやすく解説します。Webマーケティングの最初の一歩を踏み出すための役立つヒントが見つかるはずです。

- 金融機関でWebマーケティングを担当することになり、何から始めればよいか迷っている方

- SEOやSNS、広告など各手法の特徴や、自社に合ったWebマーケティングの活用方法を知りたい方

- 成功している金融機関の具体的な取り組み事例を知りたい方

- 社内でWebマーケティングの導入や強化を提案する立場にある方

なぜ今、金融業界でWebマーケティングが不可欠なのか

時代の変化とともに、顧客との関係性の築き方も大きく変わってきました。SNSやオウンドメディアは今や、単なる情報発信の手段にとどまらず、顧客との関係構築やサービス利用につなげる重要な役割を担っています。

ここでは、金融機関がWebマーケティングに取り組むべき代表的な理由を3つ紹介します。

【画像】

2024年の調査によると、日本では約9,744万人、総人口の78.6%がスマートフォンを利用しており、またインターネット利用率は90%以上に達しています。これにより、金融サービスにおいても顧客は「いつでもどこでも」口座確認や手続き、情報取得ができることを望むようになりました。

特に若年層は、すべてをオンラインで完結させたいと考える傾向にあり、これまでの「対面・店舗型」のアプローチのみでは顧客の期待に応えることは難しくなっています。

そのため、オンライン上で完結できる情報提供・相談・取引の仕組みづくりが急務です。これが実現できれば、顧客満足度の向上はもちろん、業務効率や営業コストの削減にもつながります。

金融業界における競争激化と差別化の重要性

現在、フィンテック企業やネット銀行など、異業種からの参入が相次ぎ、金融業界の競争はますます激化しています。

2012年以降、日本のフィンテック企業数は着実に増加しており、2024年の日本フィンテック市場規模は約92億米ドル(約1兆3,000億円)に達し、2033年には約302億ドル(成長率14.1%)が見込まれています。この背景として、キャッシュレス化の推進やオンライン決済への行政支援が挙げられます。

こうした中で選ばれる存在であるためには、自社独自の価値を明確に打ち出す必要があります。WEBマーケティングは、自社の強みやサービスを効果的に伝えるうえで最も効率的な手段の一つです。

例えば、地域密着型の地銀であれば、地元のイベント情報と金融サービスを絡めたコンテンツ発信や、特定層に特化した商品訴求を組み合わせるなど、ターゲットに寄り添ったアプローチが差別化の鍵を握ります。

金融業界だからこそ求められる、安全なWebマーケティング

金融業界では、他業界に比べて広告や情報発信に対する法規制が厳しく、特に金融商品やサービスの説明においては、誤解を与えない表現が強く求められます。こうした事情から、「Webマーケティングに力を入れたいが、何をどこまで発信してよいのか分からない」と悩む企業も少なくありません。

しかし、だからこそ正しい知識と体制をもとに、信頼性の高い情報を安全に発信できる企業が顧客から選ばれる時代になってきています。法規制を正しく理解し、ガイドラインに沿った情報発信を行うことは、単なるリスク対策にとどまらず、他社との差別化にもつながるのです。

最近では、金融庁や広告業界団体が出す最新ガイドラインに従った透明性の高い広告運用や、情報の根拠明示が強く求められています。社内体制の見直しや運用ルールの整備も、競争力を高めるうえで避けては通れない課題です。

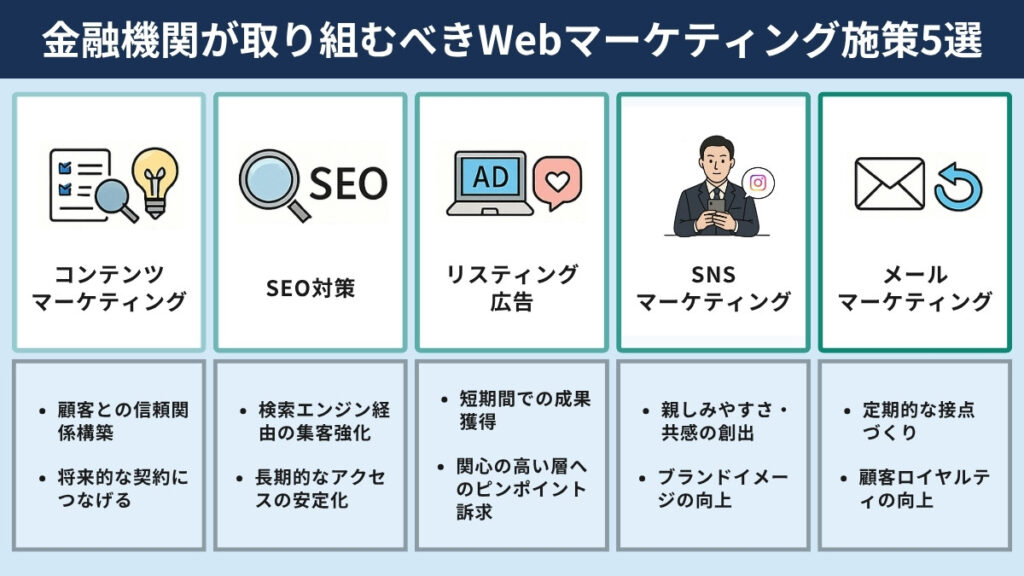

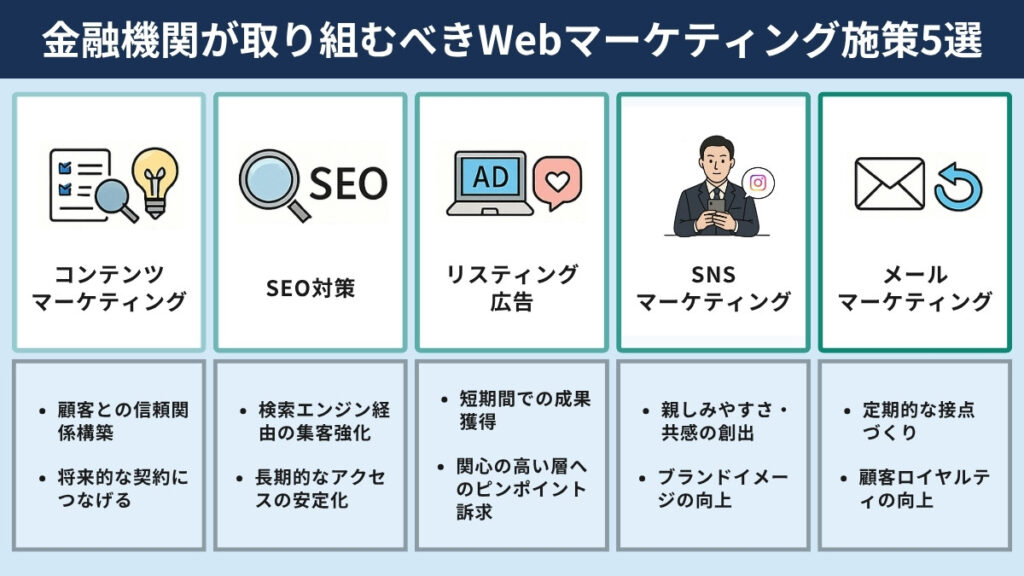

金融機関が取り組むべきWebマーケティング施策5選

ここでは、金融機関がSNSに取り組むべき代表的な理由を5つ紹介します。

1 コンテンツマーケティング

コンテンツマーケティングは、顧客の課題や疑問に応える有益な情報を提供し、信頼関係を築くことで、将来的な契約や利用へとつなげるマーケティング手法です。Webマーケティングは、ただ商品を売るための広告手段ではなく、選ばれる企業になるための基盤を築くものでもあります。

オウンドメディア・SNSマーケティング・などが代表的な手法1つです。特に金融サービスの場合は、顧客の関心や知識レベルに幅があるため、「何を」「誰に」「どの手段で」届けるかを考えて、段階的にコンテンツを設計することが重要です。

たとえば、「NISAってなに?」「老後資金の目安は?」といったシンプルな疑問に答えるコンテンツから始めることで、十分な効果が期待できます。

2 SEO対策

Googleなどの検索エンジンからの集客を強化するには、検索結果で上位に表示されるよう工夫することが基本です。利用者が実際に検索しそうな言葉を選び、それに合わせた質の高い情報を発信することで、より多くの人に見つけてもらいやすくなります。記事の内容の信頼性や、定期的な更新も大切なポイントです。

さらに、どんな情報を探している人が多いかを考えたうえで、将来に役立つ内容を用意すれば、検索で訪れた人がより深く関心を持ち、次のアクションにつながりやすくなります。

「例えば、老後資金の準備方法や教育費の積立プランなど、具体的で検索ニーズの高いテーマから始めるのが効果的です。SEOはすぐに成果が出るものではありませんが、続けることで安定した集客につながります。」

3 リスティング広告

Webマーケティングの成果を短期間で出したい場合には、Google広告やYahoo!広告などの検索連動型広告が効果的です。利用者の検索内容に合わせた広告文を表示させることで、関心の高い人にアプローチできます。広告を見た人がどれだけ反応したかを確認しながら、広告の内容やリンク先のページを調整していきましょう。費用に対してどれだけ効果が出ているかを見極めることも重要です。

4 SNSマーケティング

X(旧Twitter)やInstagram、LINEなどを活用することで、企業の親しみやすさや共感を伝えることができます。

SNSは、企業の考え方や人柄を伝える大切な場でもあります。とくに金融のような堅い印象を持たれやすい分野では、あたたかく親しみのある情報発信が、お客さまとの距離を縮めるきっかけになります。

例えば、キャラクターを使った投稿や、投資に関するイラスト付きの解説、LINEでのお知らせ配信などを通じて、お客さまと気軽にやり取りをすることができます。

5 メールマーケティング

定期的にメールを配信することで、お客さまとのつながりを保つことができます。相手の関心や状況に応じて送り分けるのが効果的です。

また、どのメールがよく読まれているか、どの情報に多くの人が反応しているかを確認しながら、内容を少しずつ工夫していくことで、より良い成果が期待できます。

金融機関の場合は特に、信頼できる情報を必要なタイミングで届けることが、お客さまの満足や信頼につながります。

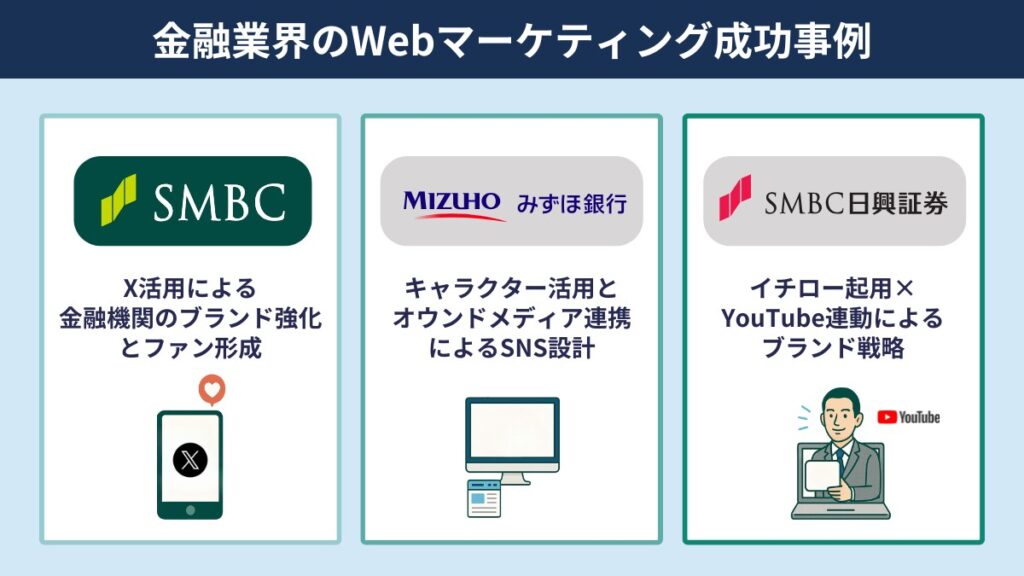

金融業界のWebマーケティング成功事例

ここでは、実際に金融機関のSNS運用事例を確認していきます。

三井住友銀行|X活用による金融機関のブランド強化とファン形成

三井住友銀行は、オリジナルキャラクター「ミドすけ」を活用したX運用で話題を集めています。企業アカウントらしからぬ親しみやすい投稿で、30万人を超えるフォロワーと高いエンゲージメントを獲得。「Olive」などの新サービスも自然に訴求できており、SNSを活用したブランディングの好例です。

みずほ銀行|キャラクター活用とオウンドメディア連携によるSNS設計

みずほ銀行の公式Xでは、オリジナルキャラクター「あおまる」を中心に、親しみやすさを意識した投稿を継続的に行っています。地域イベントに合わせた参加型の投稿や、サンリオキャラクターとのコラボレーション企画など、様々な切り口でユーザーとのつながりを築いています。

投稿の多くには、みずほ銀行が運営するオウンドメディア「みずほジャーナル」へのリンクが設置されており、SNSから自社メディアへとスムーズに誘導する導線となっています。SNS上で関心を持ったユーザーが、企業の取り組みや金融知識を学べる設計は、Webマーケティングの好事例といえるでしょう。

SMBC日興証券|イチロー起用×YouTube連動によるブランド戦略

SMBC日興証券は、プロ野球選手のイチロー氏を起用したWeb動画やテレビCMを通じて、投資や資産形成に対する関心や信頼を高めています。中でも代表的なものが、YouTubeで公開されている「資産には、物語がある。」シリーズです。人生の節目と資産の関係を描くストーリーは、多くのユーザーの関心を集めています。

さらに、YouTubeに限らず、公式XやFacebookなどのSNSとも連動しており、告知投稿やシェア機能によって自然に拡散のための導線が設計されています。

ブランドメッセージを届けながら、金融サービスへの関心や信頼感を集めるこの戦略は、SNSを活用したWebマーケティングの優れた事例です。

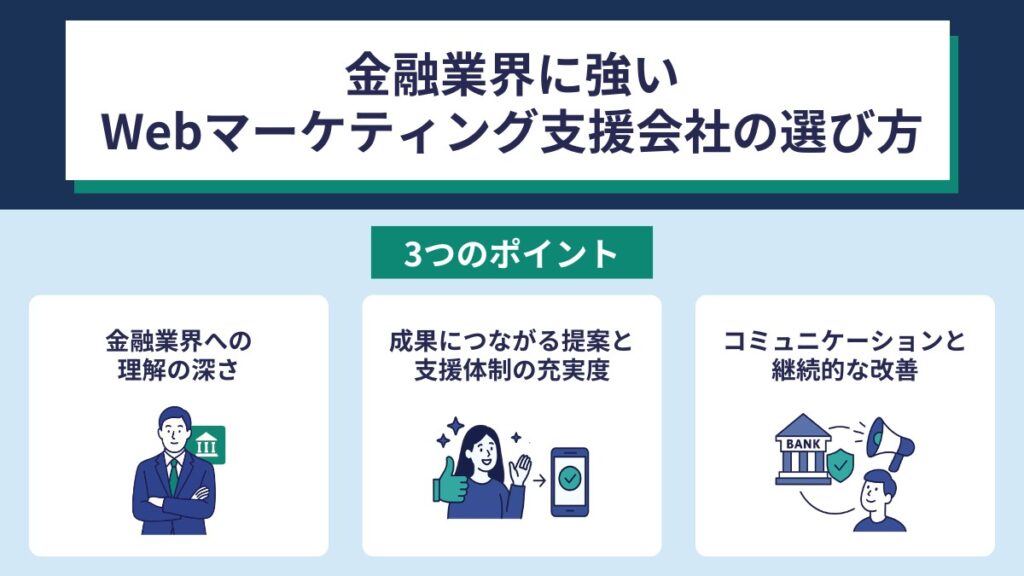

金融業界に強いWebマーケティング支援会社の選び方

金融機関がWebマーケティングの運用をおこなう場合、金融業界に強いWebマーケティング支援会社を選ぶことが重要です。金融業界に強いWebマーケティング支援会社の選び方を3つ紹介します。

金融業界に対する理解の深さを見極める

Webマーケティング支援会社を選定する際には、「金融業界に強い」という点だけでは不十分です。実際にどのような企業を支援してきたか、具体的な施策内容や成果を確認しましょう。たとえば、地銀や証券会社、保険会社など、金融の慣習や広告に関するルールへの理解があるかどうかは、提案の質に直結します。

また、単に「過去に実績がある」だけでなく、「どんな目標に向けて、どんな取り組みをしたのか」が重要です。問い合わせへの早さや説明のわかりやすさも、対応力を見極めるポイントです。

成果につながる提案と支援体制の充実度を確認

金融業界では、サービスや商品の内容が複雑なことも多いため、その特徴をわかりやすく伝えることが大切です。提案についても、よくある形ではなく、自社の悩みに合った具体的な改善案かどうかをしっかり確認しましょう。

施策を実行する段階での丁寧な対応や、数字をもとにした報告と改善案の内容も大切なポイントです。長く寄り添って支援してくれる会社かどうかは、最初のやりとりの段階から注意して見ておきましょう。

コミュニケーションと継続的な改善

Webマーケティングは1回の施策で終わるものではなく、PDCAを継続して回す必要があります。定例のレポート提出、戦略の見直し、担当者の変更時のサポートなど、長期的な視点での対応力を備えた支援会社を選ぶことで、安定的に施策を推進できます。

社内に十分なリソースや専門知識がない場合でも、教育体制やサポート体制が整っているかどうかも、選定する際の重要な判断材料になります。

ファイマケなら、金融業界に強いSNS運用が可能です

金融機関にとってWebマーケティングは、今や欠かすことのできない戦略的施策です。中でもSNSは、顧客との信頼関係を築き、競合との差別化を図るうえで重要なチャネルとなっています。

ただし、SNSの運用には専門知識やリソースが求められ、社内だけで効果的に実行するのは簡単ではありません。そんなときに心強いのが、金融業界に特化した運用支援を提供する「ファイマケ」です。

ファイマケでは、Webマーケティングの戦略設計から投稿企画、コンプライアンス対応、効果検証・改善までを一括してサポートします。すべてのコンテンツは、1級ファイナンシャル・プランナーの資格を持つ代表・苛原が監修し、専門性と信頼性の両立を実現しています。

「これからSNS運用を本格的に始めたい」「成果につながる投稿を継続したい」とお考えの金融機関様は、ぜひ一度ファイマケまでご相談ください。