保険会社のコンテンツマーケティング成功事例7選!SNSや動画メディアまでプロが徹底解説

SNS、オウンドメディア、YouTube、オンラインセミナー。保険会社の情報発信は、いまや「営業を加速させる必須ツール」になりました。とはいえ「自社にはどのチャネルが合うのか」「成果につながる運用方法が分からない」など、手探りのまま走るマーケティング担当者も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、金融業界に特化したSNS・Web支援を行う筆者(ファイマケ代表・苛原 寛)が、保険会社のコンテンツマーケティング成功事例7選を厳選してご紹介。さらに「つまずきやすい失敗パターン」「成果を最大化する施策設計のコツ」「社内を説得するためのKPI設定のヒント」など、現場で直面しがちなリアルな課題まで徹底解説します。

これから始める企業も すでに運用中の企業も、本記事を読めば次の一手がクリアになるはずです。

- マーケティング・企画を任されたばかりで、何から着手すべきか迷っている方

- SNSやオウンドメディアを運用しているが、成果を感じられず伸び悩んでいる方

- 上司や経営陣から「他社事例を調べておいて」と指示され、情報を集めているご担当者

- 成功事例だけでなく、失敗パターンや落とし穴まで把握して施策に活かしたい方

なぜ保険会社にコンテンツマーケティングが必要なのか?

保険は価格や機能を一目で比較しづらい無形商材です。⻑い検討期間のあいだに複数回の接触を経て、ようやく契約が成立します。そのため 「相談したくなる会社」と感じてもらうための信頼醸成が欠かせません。

そこで威力を発揮するのが、営業色を抑えつつ、知識提供・共感形成・教育に寄り添うコンテンツマーケティングです。以下では3つの視点から、その必要性をひも解きます。

比較・検討を支える情報資産

保険加入を検討する顧客は、保障内容や保険料、ライフプランとの適合性をじっくり比較します。この長い意思決定プロセスに対し、FAQ 記事や用語解説、シミュレーション動画などを用意しておくと「調べたいときに答えが見つかる」状態をつくれます。

結果として、商談前から半歩リードした関係性が築けるため、成約率・クロージングの効率が向上します。

非広告コミュニケーションで信頼醸成

押し売り感のある営業は、保険への不信感を助⻑しかねません。一方、コラムや SNS でライフイベント別の保障の考え方を発信すれば、ユーザーは「この会社は私のリスクと真剣に向き合ってくれる」と感じます。

広告ではなく情報提供を主軸に据えることで、企業と顧客のあいだに心理的安全性が生まれ、結果的に相談ハードルが下がります。

オンライン拠点で24時間リード獲得

代理店訪問や対面営業だけに頼ると、接触機会は営業時間・商圏に限定されます。そこへブログ、ウェビナー、YouTube などのコンテンツ拠点を持たせると、24時間365日、自社の価値提案を届けるチャネルが完成します。

担当者が不在でもブランド体験を提供できるため、リード獲得コストの最適化や営業リソースの平準化が期待できます。

ファイマケ代表 苛原寛

ファイマケ代表 苛原寛SNSやオウンドメディアなどのコンテンツマーケティングはデジタル支店と捉えると分かりやすいでしょう。一度コンテンツを作れば、常に効果を発揮してくれることがコンテンツマーケティングの強みです。

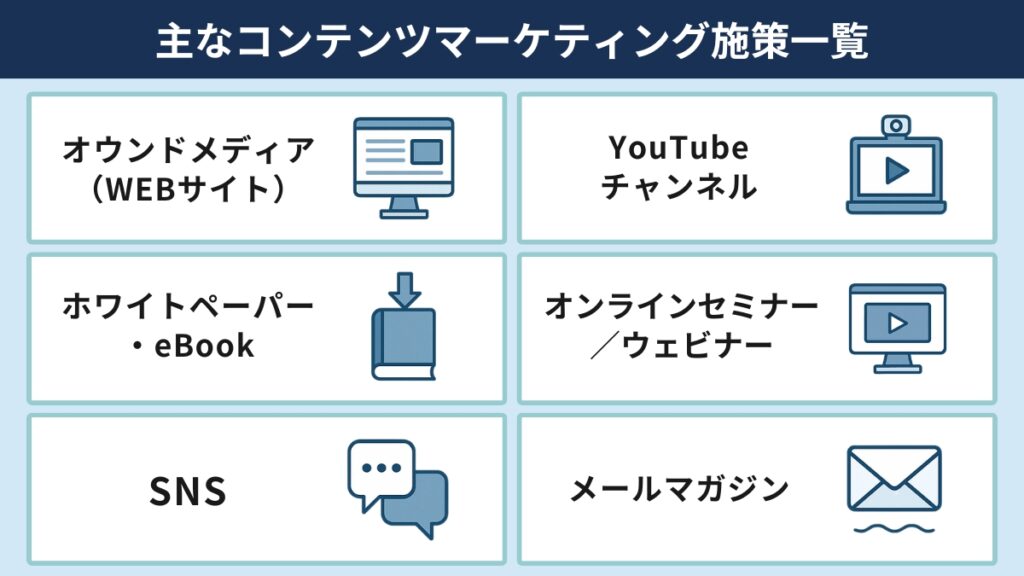

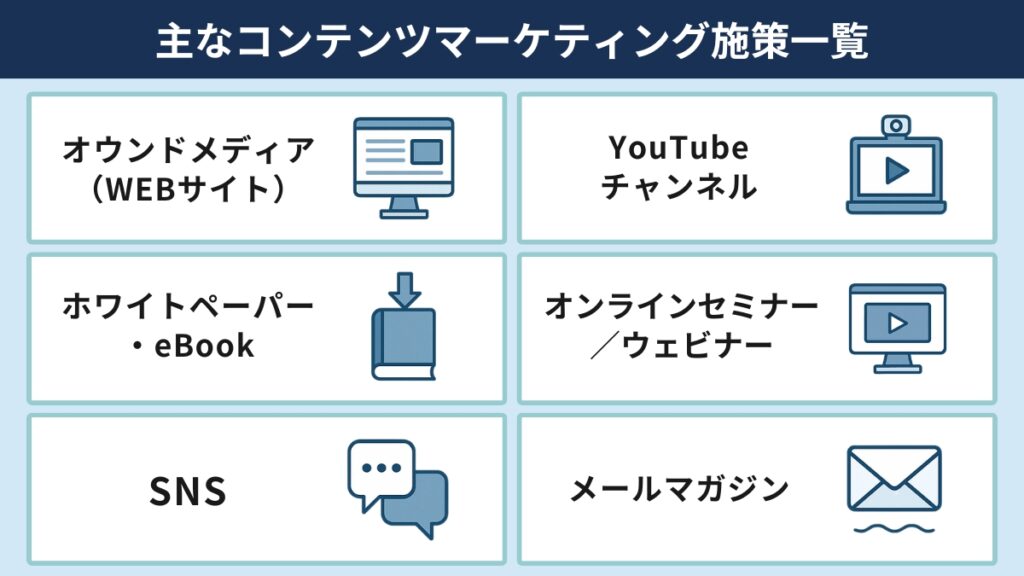

保険会社が活用できる主なコンテンツマーケティング施策一覧

自社サイト、SNS、YouTube、ウェビナーなど、顧客接点を階段状につなぐ複数チャネルの役割と組み合わせ方を整理しましょう。限られたリソースでもすぐ始めやすい施策から順に解説し、段階的に運用を拡張できるロードマップを提示します。

オウンドメディア(WEBサイト)

保険という無形商材を扱う企業にとって、自社サイトは「24時間営業のカウンター」として機能します。ブログ形式で健康・資産形成・ライフイベントに関する記事を積み重ねていけば、検索経由で見込み客が自然流入し、初回接触から相談へと滑らかに進む土壌を整えられるでしょう。

重要なのは読み物としての面白さと専門性の両立です。FP資格保有者による監修コメントやシミュレーションツールを組み込むと、同業他社との差別化が図れ、顧客の「この会社なら信頼できる」という確信につながります。

ホワイトペーパー・eBook

比較検討フェーズが深まった顧客には、ダウンロード型のホワイトペーパーやeBookが刺さります。ライフプラン別の保障設計例や保険料シミュレーション表を網羅的にまとめ、メールアドレスとの引き換えで提供すれば、高い確度のリード情報が取得可能です。

SNS

SNSは、情報の即時性と拡散力でオウンドメディアを

補完します。Twitter(X)で保険の豆知識を発信し、Instagramではインフォグラフィックで複雑な保障内容を視覚化する、といったマルチフォーマット運用が効果的です。

保険の専門用語が並ぶだけではエンゲージメントを得にくいため、ペルソナの日常シーンに寄り添ったストーリー設計が鍵です。コメント欄での双方向コミュニケーションを丁寧に行うことで、ブランドへの親近感が育ち、問い合わせへの心理的ハードルを下げられるでしょう。

YouTubeチャンネル

動画は文章よりも深い体験を提供できるメディアです。チャンネルを資産化するポイントは、一つの動画で完結させず、関連動画へ自然に遷移させるプレイリスト構成です。また、概要欄から資料請求や相談予約へ導線を置くと、動画視聴後の行動に直結しやすくなります。

オンラインセミナー/ウェビナー

リアルタイム配信のウェビナーは、視聴者の疑問をその場で解消できる「双方向性」が最大の強みです。対面セミナーと比べて開催コストが低く、録画アーカイブをオンデマンド資料として再活用できるため、リード獲得の効率が大幅に向上します。

メールマガジン(ニュースレター)

一度興味を示した見込み客との継続接点には、メールマガジンが有効です。契約の決断までには時間がかかるため、週次や隔週で「家計管理のコツ」や「制度改正の要点」を届け、購買意欲を温め続けます。

パーソナライズされた件名やセグメント配信を徹底すれば、開封率だけでなくクリック率も改善し、Webサイトや相談窓口への再訪を促進できるでしょう。

チャネルはバラバラの施策ではなく、顧客が階段を上るステップだと捉えてください。まずは更新がラクな自社サイトとSNSを連動させ、反応が取れたテーマをウェビナーやホワイトペーパーへ発展させる。この拡張フローを意識すると、限られたリソースでも成果が雪だるま式に積み上がります。

生命保険会社のコンテンツマーケティング成功事例5選

アフラック公式LINEや日本生命のYouTube連動企画など、ターゲット別に成果を上げている取り組みを五つ厳選しました。各社のKPI設定とクリエイティブの工夫をコンパクトに紹介し、自社導入時のヒントを示します。

アフラック「公式LINEアカウント」で顧客接点を常時維持

アフラックはLINEを第二のカスタマーセンターと位置づけ、友だち追加時に保険タイプ診断コンテンツを提供しています。チャットボットが数問のヒアリングで最適な商品ページへ誘導し、そのまま申込予約まで完結させる導線を実装します。

リッチメニューからは契約者専用マイページや給付請求フォームにも遷移でき、既契約者の手続きストレスを大幅に削減しました。

日本生命「みらいのカタチ」YouTubeシリーズでライフプランを可視化

日本生命はテレビCMと連動したYouTubeチャンネルを開設し、ファミリー・シングル・シニアといったライフステージ別のシミュレーション動画を公開しています。ホワイトボード解説にチャプターを付け、視聴者が知りたい部分へ瞬時にジャンプできる構成が好評で、シリーズ平均再生回数は20万回を突破しました。

ソニー生命「Lifeplanner Story」ブログが語るリアルな保険体験

ソニー生命はオウンドメディアの中心に、ライフプランナー(営業担当)の実例記事を集めた「Lifeplanner Story」を据えています。相談現場のエピソードを取材形式で描くことで、読み物としての没入感と専門家への信頼を同時に獲得できます。

平均滞在時間は一般ページの1.7倍、エンゲージメント率(スクロール完読率)は65%に達し、問い合わせ経由の成約単価は従来比 20%下がるなど、コンテンツが営業効率を押し上げています。

Instagramキャンペーン「#メットライフチャレンジ」で共感を醸成

メットライフ生命は2023年10月、社員と生活者が日常のエコ/ウェルビーイング行動を共有する「#メットライフチャレンジ」をInstagram中心に展開しました。12日間で900名超が参加し、ハッシュタグ投稿とストーリーズで節水約24万リットル・使い捨てプラスチック約1.4万個削減という具体的成果を可視化しています。

投稿内では「階段利用」「マイボトル携行」など、今日すぐできるアクションをシェアし合うことで、UGCが連鎖しブランド好意を醸成し、リッチリンクからはキャンペーン特設ページへ誘導。保険相談や資料請求フォームへの遷移率が通常期比で向上しました。

第一生命のオンラインセミナー&Podcastで知識と体験を融合

第一生命はコロナ禍を機に、ZoomウェビナーとPodcastを組み合わせた「ライフデザイン・ラボ」を立ち上げました。ウェビナーでは実務家 FP が登壇し、保険選びの基礎から公的制度までを体系的に解説しています。

アーカイブ音声をPodcastへ再編集し通勤・家事時間のながら聴き需要を取り込むことで、1本のコンテンツから二次・三次利用を図っています。

公式LINEはクロージングとサービスの利便性拡大、YouTube・Instagramは認知拡大など、コンテンツマーケティングをおこなう媒体によって目的が異なります。自社の課題を解決できるマーケティング施策をおこなうことが重要です。

損害保険会社のコンテンツマーケティング成功事例2選

損保領域では、生活者には「災害リスクの自助を促す情報」、法人には「事業継続を支えるリスクマネジメント知識」というリスク低減ニーズが突出しています。

そこで ①防災啓発(生活者向け)と②法人リスク対策(事業者向け)を軸に据えたコンテンツは、保険商品と親和性が高く、ブランド信頼と契約獲得を同時に後押しできる。これが両テーマが鍵となる理由です。

東京海上日動で生活者の信頼を獲得

東京海上日動は自然災害への備えを解説するポータルサイトを運営し、ハザードマップの読み解き方や保険金請求の手順を動画・教材で提供しています。

生活防衛に直結する教育型コンテンツがテレビや新聞で取り上げ、社会貢献イメージと指名検索の両方を強化しました。結果として見積もり依頼や資料請求につながり、広告換算費の削減効果も得ています。

法人リスク対策でBtoBリードを創出

損保ジャパンは業界別にサプライチェーン中断やサイバー攻撃などの事例を深掘りしたオウンドメディアを展開しています。記事末尾のホワイトペーパーとウェビナー導線が読後の温度感を逃さず、高精度リードを継続的に供給します。

メールナーチャリングを経由したセミナー参加者のうち約3割が契約に進むなど、リスク対策情報がそのまま保険提案の入口として機能していると言えるでしょう。

成果につながるコンテンツ設計のポイント

ペルソナ設計、分かりやすい表現、CTA配置、シリーズ化の四本柱で「読了後に行動が起こる」コンテンツ設計のコツをまとめました。読者体験を損なわずに売上へ直結させる具体的なチェックポイントを提示します。

ペルソナを起点に課題を言語化する

コンテンツが刺さるかどうかは「誰の、どんな悩みを解決するのか」をどれだけ具体的に描けるかで決まります。保険の場合、年齢・家族構成・職業などの属性に加え「住宅ローンを抱えている」「自営業で社会保障が薄い」といった生活背景まで落とし込み、ペルソナのいまの課題を言語化することが肝要です。

ペルソナシートを作るだけで終わらせず、企画ごとに「この人は検索窓にどんな語を打ち込むか」「動画の何秒目で離脱しそうか」を想像し、表現とフォーマットを調整するとコンテンツの解像度が一段と上がるでしょう。

「わかりやすさ」が信頼への最短ルート

保険の専門情報は正確性が必須ですが、専門用語をそのまま並べるだけでは読者の理解を妨げます。難解な制度説明は具体例や図解に置き換え「ここだけ押さえれば大丈夫」という要点を先に提示すると読者は安心して読み進められます。

離脱ポイントを可視化するヒートマップなどの分析ツールを用い、読者がつまずく箇所を継続的に修正することで、理解しやすい=信頼できるという評価が積み重なり、相談や資料請求といった次の行動へ自然につながるでしょう。

CTAとシリーズ設計で行動を加速させる

成果を左右するのは「読了後に何をしてほしいか」を明示する導線設計です。記事なら文末のCTAボタンをファーストビューでも繰り返し提示し、動画なら概要欄とエンドカードの両方に資料請求フォームを置くなど、チャネルごとの視聴行動に合わせて配置を最適化しましょう。

失敗しやすいパターンと改善のヒント

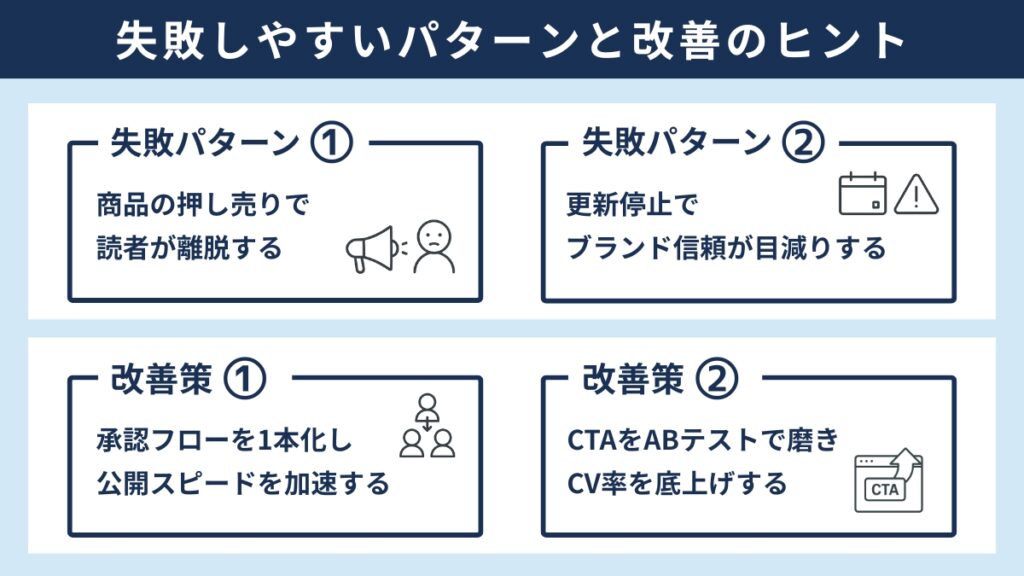

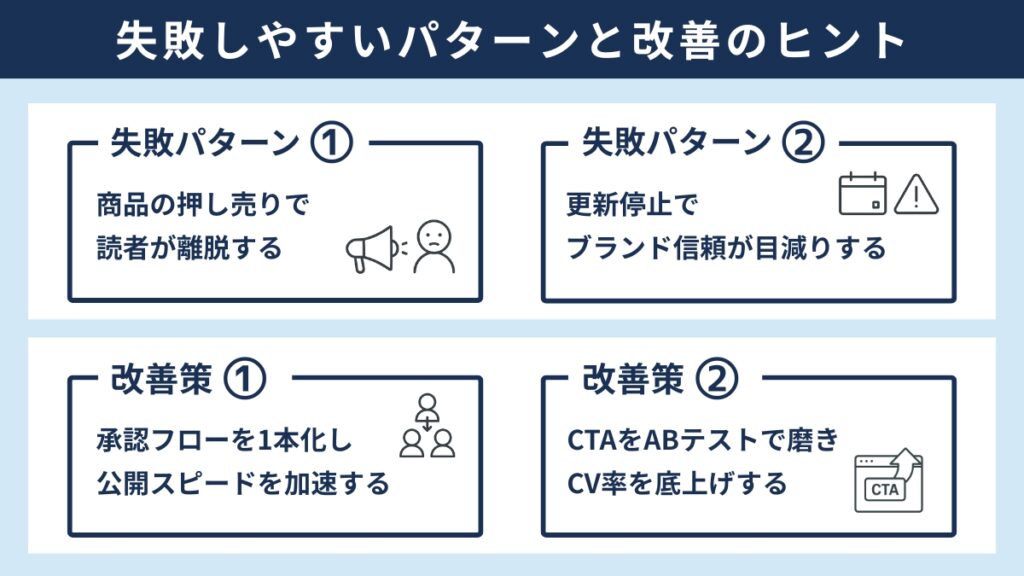

保険のコンテンツ運用では「売り込み感が強くなる」「更新が止まる」「社内フローが重い」という3つの壁に陥りやすいです。以下では、失敗パターンを2点、 改善のヒンを1点の順で、課題と解決策を対比しながら示します。

【失敗パターン①】商品の押し売りで読者が離脱する

保険の特徴や保障内容ばかりを羅列すると、読み手は「売り込まれている」と感じてページを閉じがちです。まずはペルソナの課題やライフイベントを物語として描き、そこに商品の価値が自然に浮かぶ構成にすると良いでしょう。

情報量の目安は「課題・解決策7:商品紹介3」です。読者が自分ごと化できる前半を厚くすると提案パートへの心理的ハードルが下がり、相談・資料請求率が高まります。

【失敗パターン②】更新停止でブランド信頼が目減りする

記事や SNS が数か月放置されると「この会社は情報発信に後ろ向き」と受け取られ、ブランドイメージを損ないかねません。月次の公開本数と担当者を明確にした編集カレンダーを採用し、最低ラインの投稿頻度を社内合意しておくことが重要です。

さらに、過去記事を最新データに差し替えるリライト枠を定期的に組み込めば、負荷を抑えつつ鮮度を保てるでしょう。

【改善策①】承認フローを1本化し公開スピードを加速する

多重の承認階層や属人的な運用は、記事が鮮度を失う最大要因です。専門チェックと法務レビューをワンストップで行う専用チームを設置し、承認ステップを「ドラフト受付→校閲・法務→公開」の3工程に統一しましょう。

公開基準をテンプレート化すれば担当者依存が減り、リードタイムは大幅に短縮できます。目安として「初稿提出から公開まで5営業日以内」をKPIに設定し、遅延があれば工程ごとにボトルネックを洗い出しましょう。

【改善策②】CTAをABテストで磨きCV率を底上げする

公開後の成果を決めるのは、読了直後の次の一手を誘導できるかどうかです。記事途中と末尾のCTA ボタンを対象に、位置や色、コピーを月次でABテストし、クリック率→問い合わせフォーム到達率→面談確定率の3指標で効果を検証します。

問い合わせフォームから日程調整・面談までをオンラインで完結させると、顧客の離脱ポイントが減りCV率が向上します。改善サイクルは「テスト→測定→改修」を月次で回し、勝ちパターンを蓄積していくと成果が雪だるま式に伸びていくでしょう。

特にSNSの投稿が途中で終わり、アカウントを放置している企業が散見されます。これは企業イメージの毀損に繋がるため、社内体制を整えたり弊社のような専門会社に依頼してSNSの運用を継続することが重要です。

保険会社のためのコンテンツマーケティング支援ならファイマケ!

ファイマケは、保険業界に特化したSNS・SEO記事制作を始めとしたコンテンツマーケティング支援会社です。企画立案からクリエイティブ制作、成果分析までワンストップで伴走します。コンテンツ制作者は金融に関する知見が深く、さらにすべてのコンテンツを1級ファイナンシャル・プランナーの資格を保有する代表の苛原が確認・監修します。

「社内にノウハウがない」「法務チェックが複雑でスピードが出ない」といった課題も、独自のチェックフローと金融機関向け実績に基づきスムーズに解決します。まずは無料相談で、貴社の現状と目標をお聞かせください。顧客に選ばれる情報発信体制を、ファイマケが一緒に築き上げます。